الحداثة تحت المجهر

ظهر مصطلح الحداثة في الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر، ليتبلور في بدايات القرن العشرين مع التطوّر الصناعي والتقني الذي انعكس على شتى ميادين الحياة كما على الفنون والثقافة، ليصبح سمةً للمجتمعات الغربية بشكل عام. لكن منذ سبعينيات القرن المنصرم صارت الحداثة موضع تشكيك وانتقاد مع ظهور مصطلح ما بعد الحداثة، فثمة إعادة نظر في المرتكزات الفكرية التي تأسّست عليها، وفي مقدمتها، إيلاء الأولوية للحدس مقابل الفكر العقلاني، وتمجيد الطاقة على الفعل أو «الدفق الحيوي»، الذي يدفع الكائن البشري باتجاه التفوق على نفسه والتجاوز نحو المستقبل.

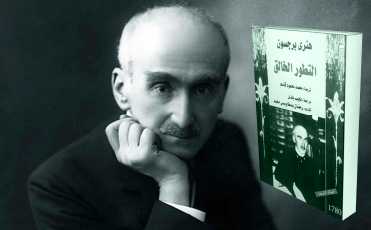

في كتابه الشهير «التطوّر الخالق» يعلن هنري برجسون أن التفكير المنطقي وحده عاجز عن إدراك «الطبيعة الحقيقية للحياة»، بوصفها ذلك «الدفق الحيويّ العابر للأجيال والذي يصل الأفراد بالأفراد والأنواع بالأنواع ليجعل من الكائنات الحية سلسلة ضخمة واحدة». لذلك كانت دعوته إلى عدم الاكتفاء بالنظر بعيون الإدراك، وإلى إعادة الاعتبار للحدس كقدرة ملازمة جوهريًا للقدرة على الفعل. ويميّز برغسون بين الأنا الخارجي أو الاجتماعي، والأنا الداخلي الذي ينبغي الكشف عنه: «نحن نعيش للعالم الخارجي أكثر مما نعيش لأنفسنا؛ نتكلم أكثر ممّا نفكر، يقع علينا الفعل أكثر مما نفعل. كي نمتلك حرية الفعل يجب أن نمتلك زمام ذواتنا. وبديهي أننا نتمتع بهذه الحرية، على الأخصّ، عندما نبذل جهدًا لنخلق في داخلنا إنسانًا جديدًا، وصولًا إلى تحطيم القوالب التاريخية التي تطبق علينا».

هذا الإنسان الجديد ما هو سوى الإنسان المتفوّق المتحمّس لإنجازات العلم والتقنية التي طبعت القرن العشرين منذ بداياته، مع انتشار الكهرباء والاستعاضة عن المحركات التي تعمل على البخار بالمحركات التي تعمل على البنزين واكتشاف الطيران، فقد تمّ تدشين أول خط سكك حديدية يربط بين موسكو والصين مرورًا بمنغوليا، سنة 1901، ونُفّذت أول رحلة بالطائرة بين باريس ونيس، سنة 1905. هكذا استطاعت الآلة أن تختصر المسافات وصارت السرعة سمة بارزة للحداثة. وقد نتج عن ذلك تغييرات كبيرة ليس فقط في أنماط العيش بل في النظرة إلى الإنسان وعلاقته بالزمن والعالم.

السرعة مرض العصر

في روايته الموسومة بماركة للسيارات La 628-E8 يعلن الروائي الفرنسي أوكتاف ميربو أن السرعة هي مرض العصر: «ليس السرعة الميكانيكية التي تحمل الآلة على الطرقات وعبر البلدان، بل ذلك الاختلال العصبي الذي يسيطر على الإنسان في كل أفعاله كما في أوقات لهوه... فهو لا يستطيع أن يثبت في مكان، أعصابه مشدودة كالزنبرك، ما إن يصل الى مكان ما حتى يستعجل مغادرته، في توق دائم إلى مكان آخر، إلى المكان الأبعد».

إلى ذلك، ولّد التطور التقني والعلمي وعيًا بقدرة الإنسان على السيطرة على العالم وعلى التحكم بالطبيعة: «لم يعد العلم مجرد وسيلة للمعرفة والبحث عن الحقيقة، بل صار وسيلة للتدخّل في العالم»، على حد تعبير الباحث الفرنسي ميشال بلاي، الذي يخلص إلى أن «التقنية إذ تفتقر إلى العلم بصفته تفكّر، ليست سوى استحواذ على الأجسام والأشياء بل على الأرواح، في وقت قريب، أي في نهاية المطاف هي نفي للعلم كعلم بمعنى السعي إلى الحقيقة والمعرفة». ولعل ما يبرهن على ذلك في الساحة الأدبية والفنية بروز رمزية القنطور، هذا الكائن الخرافي الذي يمتلك رأس إنسان وجسم حصان في إشارة إلى الإنسان الجديد الذي تتوفر له المعرفة والقدرة على الاقتحام.

وقد عبرّ عن ذلك بوضوح الشاعر الإيطالي مارينيتي في بيانه الشهير الذي وضع فيه أسس ما سوف يعرف بـ «الحركة المستقبلية»، سنة 1911، عندما ميّز بين نوعين من البشر، الأحرار، المفعمين بالحيوية والنشاط، وهم بناة المستقبل، والعبيد المحتضرين، محنطي الجثث». كما أنه يكشف عن تلك النشوة بالسيطرة على الطبيعة فيكتب: «لنا الأودية المحفورة، الممزقة الأحشاء تحت وطأة القطارات المحمومة الأرقة... لنا كل الجبال المضاءة، المحاصرة بجمهرة من الأقمار الكهربائية المسرعة المنهمكة، الصارخة، الفاحشة».

هذه الحماسة للآلة يقابلها رفض للمشاعر الإنسانية: «الحب هو رفاهية الاستسلام للشعور، وهذا بالتحديد ما نريد أن نخلّص البشرية منه... بل إننا نحلم بأن نخلق في يوم ما ابننا الآلي، ثمرة الإرادة البحتة، حصيلة كل القوانين التي سيسرِّع العلم اكتشافها... يجب الاعتراف بأننا نطمح إلى خلق نموذج لا إنساني، لا يعرف تأنيب الضمير، ولا الطيبة، ولا الحنان والحب، تللك السموم المفسدة للطاقة الحيوية التي لا تنضب...». إنه الإنسان - الآلة الذي توصلت التكنولوجيا الحديثة بعد مرور قرن من الزمن إلى ابتكاره، إيذانًا ربما بمرحلة جديدة من التطوّر تنذر بموت الإنسان، وبانتصار «الزخم الحيوي» على العقل والتفكر.

الحداثة بين التفكيك والهدم

في كتابه «الإنسان داخل السياج» يرى ميشال بلاي أن الحداثة بُنيت على تفكيك الإنسان، بل هدمه، وأنها همًّشت الفكر النقدي والعقلانية، بل أكثر من ذلك أقامت حوله باسم الحرية والديمقراطية والليبرالية سلسلة من السياجات التي تقيمه في سجنها، فقد أصبح عبدًا لأسياد كثر من أصحاب المؤسسات المالية الضخمة، ورواد الأعمال، ومالكي مصانع الأسلحة وشركات الأدوية والأسواق الكبرى. لقد خلقت الرأسمالية الحديثة القائمة على التسليع والاستهلاك حاجات جديدة أوهمت البشر بضرورتها حتى باتوا يلهثون وراءها ودخلوا في سباق مع الزمن المتسارع لاختراعات التكنولوجيا فلم يعد لديهم الوقت للمتعة الحقيقية ولا للتفكٌر أو لطرح المسائل الجوهرية المتعلقة بمعنى الوجود، وبمنظومة القيّم السائدة. وما يساعد على رواج ثقافة الاستهلاك هي القروض التي تمنحها المصارف والبطاقات الائتمانية الرائجة الاستعمال.

ولعل الباحث اللبناني كوستي بندلي قد كان سباقًا للتنبيه إلى الانعكاسات السلبية للحداثة على إنسانية الإنسان عندما اختار عنوانًا لأحد مؤلفاته «فتنة الاستهلاك وفرح المشاركة»، فميّز بين السعادة القائمة على متعة الامتلاك والاستهلاك وهي آنية وأنانية، بالطبع، والفرح بمعناه الحقيقي أي ذلك القائم على العطاء وعلى الإحساس بالغير. واللافت أن ما يصحّ على الأفراد، ينسحب أيضًا على الشعوب والدول، فالبلدان الصناعية أي ما يسمى بلدان العالم المتقدم، لا تفتأ تخلق حاجاتٍ مصطنعة للبلدان النامية، بغية الإفادة منها كأسواق للمنتجات والوسائل التكنولوجية التي تنتجها، فضلًا عن انتقال الرساميل وهجرة الشركات من الشمال إلى الجنوب بحثًا عن يد عاملة رخيصة وعن زيادة في الأرباح، ما يساهم في ارتفاع نسبة البطالة في المجتمعات الصناعية، من جهة، ويؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المستقبلة من جهة أخرى.

الثقافة الرقمية

هذا على صعيد الاقتصاد، أما على الصعيد الثقافي، فيلاحظ منتقدو الحداثة التي بلغت ذروة تجلياتها في العصر الحالي مع انتشار الإنترنت والحاسوب، أن الثقافة الرقمية التي تتلخص بإتقان التعامل مع تكنولوجيات التواصل والاتصال أضحت من الضرورات سواء في مجال العمل أو التسلية أو للتواصل بين الناس. لذلك فقد أُعطيت حيّزًا كبيرًا في مناهج التعليم المدرسي والجامعي وذلك على حساب الإنسانيات، مما يسهم في تسطيح الفكر وتراجع القدرة على التفكير النقدي ويسّهل بالتالي عملية الترويض والتسليع التي يخضع لها الإنسان المعاصر. فما يحتاج إليه المتعلم وفق واضعي هذه الاستراتيجيات هو معرفة كيفية تخزين المعلومات، وإنجاز الرسوم البيانية والإحصاءات عبر برنامج الإكسيل مثلًا، بحيث تصبح مهمة الفرد محصورة ورتيبة وتقنية جدًا فيفقد العمل معناه الأساسي وهو تحقيق الذات والمساهمة في إضافة الجديد. كان الحرفي فيما مضى يستمتع بالمنتج الذي ينجزه فهو صنيعته التي استغرقت منه الوقت والتفكير والجهد.

في عالم ريادة الأعمال، أصبح الموظف صديق شاشة الحاسوب التي تمده بالمعلومات وما عليه سوى نسخها أو إعادة صياغتها، وفي أحسن الأحوال تحليلها. كذلك هو الأمر غالبًا في الجامعات والمعاهد، خاصة في عالمنا العربي، حيث يتراجع البحث الجاد نتيجة لاكتفاء الطالب بالمعلومات المخزّنة في الإنترنت وامتناعه عن تحليلها والإضافة عليها. وبما أن التكنولوجيا تتطور بسرعة هائلة فلا بدّ للفرد من أن يبقى في حالة تعلم دائمة، أي عليه أن يسعى على الدوام لاكتساب معارف ومهارات جديدة، وذلك لا يتمّ إلا إذا كان يمتلك المهارة التي تخوّله التعرف إلى كيفية التعلم، وتحديد الغاية التي ينشدها من خلاله. لقد ظهر مفهوم التعلم مدى الحياة مواكبةً للمستجدات المتسارعة وللتطور غير المسبوق للتكنولوجيا، وترافق مع وعي ناشئ بالعزلة لدى المتعلم الذي لا يمكنه سوى الاعتماد على نفسه، والذي فقد الشعور بالأمان في فضاء العمل، ووجد نفسه مضطرًا للخضوع لدورات تدريبية متجددة تبعًا لتغير الوظيفة أو المهمة الموكلة إليه. نتيجة لذلك اضمحلت علاقات التضامن بين العمال والموظفين وسيطرت الأنانيات ومشاعر الحذر بل الخوف من الآخر الذي لم يعد شريكًا بل منافسًا يتربص بك.

بناء عالم أفضل

كل ذلك يبيّن أن الحداثة، تستبطن سلبيات عدة، وأنها خلافًا للاعتقاد السائد، لم تسهم في إرساء قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، بل على العكس، كونها تأسست على مبدأ انتصار القوة، فقد أسهمت إلى حدٍ بعيد في تدجين الإنسان وإخضاعه، وعمّقت الهوة داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات والشعوب والدول؛ ولعلنا نرى بعض تجلياتها المأساوية في النزاعات والحروب التي تشهدها البشرية اليوم في أكثر من بقعة من العالم.

ختامًا، لا بدّ من التأكيد على أن مستقبل الحضارة رهن بإعادة الاعتبار للقيم الأساسية التي بدونها يفقد الإنسان خصوصيته وفي طليعتها الحرية والمسؤولية والتعاطف مع الآخرين في سبيل بناء عالم أفضل. من هنا الدعوة التي يطلقها عدد كبير من المفكرين في العالمين العربي والغربي إلى بلورة أخلاقيات للعلوم والتكنولوجيا تكبح جماح تطورهما وتضع الضوابط اللازمة كي لا يحيد عن الغاية الحقيقية المنشودة وهي تحقيق السعادة الإنسانية، وجعل هذا العالم مكانًا آمنًا للعيش والارتقاء ■