النقد العبثي قراءة في كتاب «مدارات المجاز في الخطاب»

تمتاز كتابات الفيلسوف الأمريكي هايدن هوايت (1928 - 2018م) بقدرتها على اجتراح آفاق معرفية رحبة تتجاوز البحث التقليدي في التاريخ- موضوع انشغاله الدقيق- حيث يقاربه بما هو خطاب سَرديّ، وهذا جعله قادرًا على المزج بين التاريخ والنقد الأدبي والثقافة، بالإضافة إلى انشغاله بمفهومات ذات طبيعة بينيّة، مثل: الوطنية الحديثة، والرموز الأليجورية المؤقتة، والهوية والذاكرة الجماعية والخطاب الأوربيّ، والخطاب الأسطوريّ، وتوظيف الأسطورة في إعادة بناء المجتمع والتغييرات التاريخية الفرعيّة، والاستغراب في تاريخ العالم، والمتحف التاريخي كفضاء يوتوبي، والواقعية التصويرية في أدب المذكرات... إلخ. (نادية هناوي: هايدن هوايت وأخلاقيات السرد).

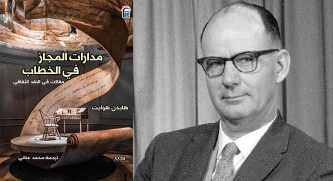

يعرف القارئ العربيّ هايدن هوايت بأكثر من كتاب، منها: «محتوى الشكل الخطاب السردي والتمثيل التاريخي»، ترجمة نايف الياسين 2017م (هيئة البحرين للثقافة والآثار). وكتاب: «ما بعد التاريخ الخيال التاريخيّ في أوربا القرن التاسع عشر»، ترجمة شريف يونس عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة 2022م. وهذه المقالة كانت مخصصة لقراءة كتابه الموسّع «مدارات المجاز في الخطاب... مقالات في النقد الثقافي» الذي صدرت ترجمته مارس الماضي عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة، وهي آخر ما قدمه المترجم العتيد الدكتور محمد عناني للمكتبة العربية. أقول كانت المقالة مخصصة لقراءة ما جاء في الكتاب من أفكار، ولكن ذلك قد يطول بما لا يتناسب مع المساحة المتاحة هنا، ولذا فقد آثرتُ تقديم المقالة الأخيرة في هذا الكتاب، وجاءتْ بعنوان «القوة العبثية في النظرية الأدبية المعاصرة»، ليس لقيمتها في ذاتها فحسب، وإنما لأهميتها للنقد العربيّ الذي يعيش أزمة متصلة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ولا يخفى على المتابع أن أحد جوانب هذه الأزمة سببه رهن مقولات النقد العربي وممارساته بمقولات النقد الغربي، ومسايرة موضاته المتتابعة.

وقبل الدخول إلى عالم هذه المقالة من الضروريّ أن أشير إلى ارتباطها بفكرة المجاز الأساسية التي يقوم عليها الكتاب؛ إذ يرى هوايت أنّ المجاز يخترق جميع الخطابات، ولا يقتصر ذلك على الخطاب التخييليّ أو الأدبيّ، وإنما يتسع الأمر لعموم الخطابات الإنسانية، حتى تلك التي تنزع نحو الواقعية أو تحاول تجنبه، فالمجاز «هو الظل الذي تحاول جميع أنواع الخطاب الواقعي الفرار منه، ولكنّ هذا الفرار لا جدوى منه». وإذا كان حضور المجاز حقيقة لا سبيل إلى إنكارها، فإن الأمانة العلمية تفرض علينا إعادة صياغة السؤال ليغدو كالتالي: «كيف تعمل المجازات في كل خطاب من العلوم الإنسانية؟» (ص10).

وهذا يعني أننا بصدد مفهوم شديد الاتساع لمعنى المجاز؛ فهو لا يقتصر على مستوى العُدول اللغوي عن الاستعمال الحرفيّ للكلام، وإنما يصل بالمجاز إلى أفق أرحب يجعله عدولًا «نحو معنى أو مفهوم أو مَثَل أعلى آخر لما هو صحيح وصادق في الواقع» (ص11).

المجاز يتسع ليضم جانبًا من علميات الإدراك، بحيث تغدو عملية إدراكية مثل «الفهم» عملية مجازية؛ فالفهم- في جوهره- يقوم على تحويل غير المألوف أو الغريب إلى مألوف ومفهوم، أي أنه ينقل غير المفهوم «من مجال الأشياء التي تعتبر «عجيبة» وخارج التصنيف إلى مجال ما من مجالات الخبرة التي سبق تشفيرها تشفيرًا يكفي للإحساس بأن لها فائدة بشرية أو لا تتضمن تهديدًا، أو بأنها تُعرف بما يرتبط بها. ولا يمكن لهذ الفهم إلا أن يتسم بأنه مجازي؛ إذ إن تحويل غير المألوف إلى مألوف عملية مجازية، وتعتبر تصويرية بصفة عامة» (ص16).

وانطلاقًا من هذا التصور لمفهوم المجاز يتناول هوايت في الفصل الأخير «القوة العبثية في النظرية الأدبية المعاصرة» ويُميِّز بوضوح بين «النقد العبثي» و«النقد السَّويّ»، فالنقد السّويّ يشمل تلك الممارسات التي تنطلق من الاعتقاد بأن للأدب معنى، ويمكنه أن يزيد خبرتنا بالحياة، وهذا يعني أنّ النقد مجاز، حيث يُقدّم خبرة جديدة، في إطار وظيفته التي تجعل الأدب مألوفًا وقريبًا من القرّاء.

لقد ظلّ النقد قرونًا طويلة مخلصًا لتلك الوظيفة، ولكننا مع الحداثة وما بعدها وجدنا أنفسنا إزاء نقد آخر أو إزاء مجاز آخر يصفه «هوايت» بالعبثيّ الذي لا يقصد الكشف أو البحث عن المعنى باعتباره ممارسة علمية... النقد هنا ممارسة مغلقة متعالية، وليس من غايتها فهم النص وتقديم هذا الفهم للقرّاء، ولكنها تستهدف إثارة الدهشة فحسب!

وبالتأكيد، لا تنفصل تلك الرؤية عن فهم النقاد العبثيين للنص، فالنص لديهم مقصود لذاته ولا علاقة له بسياقه الاجتماعي والتاريخي، النص وثن يطوفون حوله، ولأنه كذلك فقد جرى تضخيم الفعل النقديّ بما يجعل منه ممارسة منعزلة عن الحياة ذاتها، وكأنّ هؤلاء النقاد يقولون: «إنهم لو كُتب عليهم الاختيار لاختاروا الفن وفضَّلوه على الحياة في كل حالة» (ص439).

لقد نتج عن هذا الفهم أن تحوّلت القراءة وعمليات الفهم من جدل العلاقة بين النص والواقع والثقافة والتاريخ إلى علاقة خاصة وغامضة بين النص والقارئ، وفي هذا السِّياق نمت مؤسسة القُرَّاء وامتاز فيها القارئ العميق عن الساذج أو السَّطحي، أو القارئ السيد مقابل القارئ العبد إذا استخدمنا مفردات «هوايت» الدرامية؛ فالقرّاء السّادة نرجسيون، لديهم سلطة على النص وقدرة على تضخيم أسراره، أمّا العبيد، فلا سلطة لهم على النص، «ولا غرو إذن أن يدور جانب من النقد المعاصر حول الجهود المبذولة لوضع المعايير اللازمة للبتّ في تقنيات القارئ المتميز وسلطته» (ص424).

وبالتأكيد، لا يمكننا فهم هذا التّحوّل في دور القارئ بمعزلٍ عن السياق التاريخيّ والاجتماعيّ الذي انبثقت منه هذه الأفكار؛ إذ يرتبط هذا التحول- بشكل مباشر- بتراجع مفهوم الحقيقة reality في المجتمع الصناعيّ، فقد غاب المركز والمعنى، وأصبحنا إزاء حالة سائلة، وأنتَ تدرك بالتأكيد أنّ النشاط النقدي– بطبيعته- جزء من كل أكبر منه داخل هذا المجتمع، بما يعني أنه يتأثر بغيره من الأنشطة الأخرى... وهكذا فقدت القراءة صفاءها القديم، وغدت ممارسة إشكاليّة، لا يدركها إلا الصفوة من القُرّاء.

موضوع النقد المعاصر

تبدو مشكلة النقد الأدبي المعاصر في اتساع موضوعه حتى ليصعب معه الحديث عن موضوع محدد، صحيح أن النقد- من وجهة نظرية خالصة- يتناول النصوص الأدبية، ولكن الأمر ليس بمثل هذه السهولة على مستوى الممارسة الفعلية؛ فالنقد الأدبي اليوم لا يُقدِّم تعريفًا واضحًا للعمل الأدبي؛ وهذا يرجع إلى تنوع الأشكال الممكنة بما يصعب حصره، أضف إلى ذلك أن النقد لا يفصل فصلًا حاسمًا بين «الأدب من ناحية وبين اللغة من ناحية أخرى، بل إنه ليس واثقًا بأن إجراء ذلك الفصل لازم أو مستحب أو حتى ممكن» (ص419).

وجانب من هذا الإشكال النقدي المعاصر يعود إلى اللغة والموقف منها؛ فاللغة أداة الأدب، ولم يتجاوز موقعها في الممارسة السَّوية دور الوسيط، فإنها– مع السيميوطيقا- بدت وكأنّها بحر لا شاطئ له؛ لقد اتسع مفهوم اللغة وبات بمقدورنا النظر إلى كلّ شيء باعتباره لغة، وهذا يعني أنّ كلّ شيء يمكن تفسيره باعتباره أدبًا، وإذا سرنا مع هذه الفكرة إلى منتهاها- فيما يرى هوايت- فقد تصل بنا إلى أنه لا شيء متاحًا للتفسير بوصفه ظاهرة «أدبية» على وجه الخصوص، وأنّ «الأدب» بمعناه المعروف لا وجود له، وأن المهمة الرئيسية للنقد الأدبي الحديث (إذا تابعنا الحجة إلى أقصى مداها) تتمثل في الإشراف على انحلاله (ص419).

فلم تعد اللغة مجرد وسيط يجسد الرسالة الأدبية لهذا العمل أو ذاك، كما لم تعد مهمة النقد اختراق هذا الوسيط للكشف عن الرسالة أو الوصول إلى المعنى... لقد غدت اللغة – مع النقد العبثيّ– مشكلة في ذاتها؛ إنها لا تكشف عن المعنى بقدر ما تعميه وتشتته، وغدا الناقد مشغولًا بسطح النص، وبتشوش الفهم، وألاعيب العلامة التي لا نهاية لها (ص421).

وهذا يعني أننا إزاء حالة عبثية، لا تصل بنا إلى أفق يمكن الركون إليه أو اعتماده باعتباره المعنى أو الحقيقة، وهذا ليس طريقًا مسدودًا فحسب، وإنما هو أقرب ما يكون إلى المتاهة، فالعبثيون لا يطرحون السؤال من أجل الإجابة عليه، وإنما يطرحون السؤال في ذاته أو يطرحون السؤال الذي لا إجابة عليه، وهنا يقدم هوايت استعارته الساخرة، وهي أن هؤلاء يثرثرون حول الفراغ أو الصمت «وعبادة الصمت هي المصير المحتوم لمجال بحثي انفلت من قواعده الثقافية، ولكن انفلات النقد الأدبي لا يزيد في طابعه العشوائيّ عن انفلات الثقافة الغربية بصفة عامة» (ص420).

لقد ترتب على ذلك كله أن تضخمت الممارسة النقدية وأحاطت نفسها بالأسرار، أصبحت غريبة أو لنقل إنها نزعت الألفة عن نفسها، وكأنها هنا في موازاة الأدب، أو أدب على الأدب، وهذا ما يُصرِّح به «هارتمان»، إذ يعتبر النقد «شكل فنيّ»!

العبث النقديّ والاقتصاد

ترتبط جهود النقاد العبثيين بالقوى الاقتصادية المتحكمة في المجتمع؛ إذ لم يعد الجهد الإنساني يكتسب قيمته من ذاته، وإنما بما يؤدي إليه، وهذا يعني أنه يستحيل على النصوص الأدبية أن «تزعم الحق في مكانة أنطولوجية متميزة. فالنصوص الأدبية سلع شأنها شأن جميع الكيانات الأخرى القائمة في ساحة الثقافة، ولا تختلف عن الأشياء الطبيعية إلا بمقدار المال الذي تستطيع كسبه في اقتصاد المبادلات أو اقتصاد السوق» (ص429).

كان دخول الاقتصاد في المعادلة الثقافية أحد تجليات أزمة النقد، فمادام نشاطًا تقييميًا فإنه يخضع بطبيعة الحال لأسرار تحديد القيمة، وهذه يحددها الاقتصاد المتحكم في الحياة الحديثة، وشأن كل سلعة يضنّ بها أصحابها عن التداول والابتذال؛ فقد ضنّ النقاد العبثيون بمادتهم وأحاطوها بالأسرار والألغاز.

وقد اتبع النقاد العبثيون عدة طرق للوصول إلى هذه النتيجة، منها مثلًا أنهم أضفوا على العمل الأدبي جميع صفات «الروح» ليكون مقابلًا للمادة التي هيمنت على الثقافة الغربية، ومنها الطعن في الأعراف الثقافية التي تُقدّم «الثقافة» على «الطبيعة»، على نحو ما نجد لدى «فوكو» الذي اعتبر اللغة والألفاظ مجرد أشياء ضمن أشياء العالم، ومن ثم تغدو الثقافة والأدب سلعة، يمكن النظر إليها كما ننظر إلى أيّ شيء طبيعي... لقد عمل فوكو على تطبيع الثقافة أو بالأحرى إضفاء صفة الطبيعة عليها.

ونتيجة لذلك كله رأينا الناقد العبثي ينحاز إلى الطبيعي مقابل الثقافي، ويحتفي بالظواهر المضادة للمجتمع، مثل الهمجية والسلوك الإجرامي، والجنون وكل ما يتسم بالعنف واللاعقلانية. وذلك مقابل النقد السّويّ الذي يرى أن مهمته الأساسية هي الدفاع عن الحضارة ضد كل هذه الأشياء (ص431).

ولا يخفى أن شظايا كثيفة من هذا الشطط أصابت نقدنا العربي، فرأينا وتابعنا مختلف هذه العلل: من توثين للنص، وتضخيم لأسراره، وإلغاز في لغة النقد، وتبنٍ مبالغ فيه لكل صَرْعة غربية... مما جعل القارئ العربي– فيما يقول شكري عيّاد– يطالع نقدًا لا يفهمه، فتركه لثلّة من المثقفين! كان ذلك انحرافًا لا مبرّر له تحت دعاوى التحديث والعلمنة... وهذا كله يحتاج إلى مراجعة ■