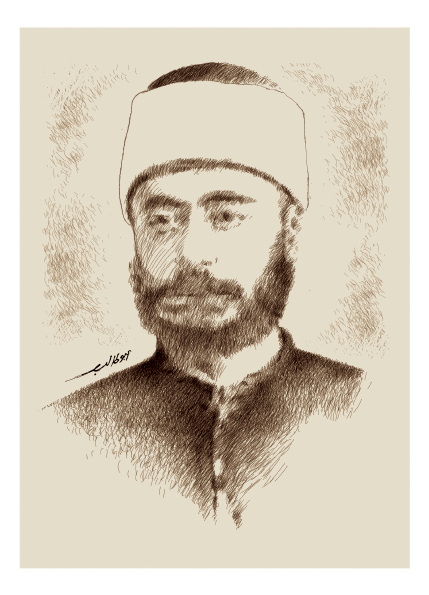

عبدالرحمن الكواكبي بين الحرية والتقدم

عبدالرحمن الكواكبي (1854-1902م) أديب وصحافي سوري من أعلام عصر النهضة، تربى في بيت علم وأدب، ودرس الشريعة والرياضيات وعلم الطبيعة، كما درس اللغتين التركية والفارسية، تنقل في بدياته بين الوظائف والمناصب الرسمية؛ ولكنه لم يغو بالحياة الأرستقراطية، بل تمرد وقرر أن يشق طريقه مدافعًا عن الحرية والتقدم، ومحاربًا الاستبداد والتظلّم، فراح يطوف كالسندباد بين البلاد في سواحل أفريقيا الشرقية والجنوبية، وسواحل آسيا وبلاد العرب والصين والهند، إلى أن استقر في مصر، التي كانت خارج سيطرة الحكم العثماني، فأتاحت له الحرية في التعبير عن أفكاره التي ذاع صيتها وكادت تهز عرش السلطان.

سعى الكواكبي إلى إيجاد طرائق حديثة تتناسب مع الحياة العصرية، فنفض الغبار عن الإسلام الأول، إسلام النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين، وحاول التوفيق بين المسلمين، كما حاول شدّ عضد الروح القومية بين أبناء الأمة العربية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية، من أجل تحرير البلاد من الاستعمار والاستبداد، وتحقيق التقدم المنشود من خلال الثورة الفكرية السليمة.

الديمقراطية بين الماضي والحاضر

ركّز الكاتب في كتاب أم القرى على أسباب تأخر المسلمين، وحاول إيجاد الحلول كي ينهضوا ويواكبوا التطور العالمي، فارتأى أن هذه الأسباب تعود إلى حالة الفتور التي سيطرت عليهم، ويكمن هذا الفتور في تهاون الحكام والأمراء والعلماء وعدم قيامهم بواجباتهم، ما جعل جرثومة الجهل تتفشى بين شعوبهم ، فنخرت عقولهم، وصاروا لا يقدرون على استيعاب مبادئ دينهم الأساسية، حتى بدوا وكأنهم «مسلمون بالتبعية وليسوا مسلمين بالأصالة»، أي أنهم ورثوا الإسلام عن آبائهم وأجدادهم دون أن يتعمقوا في معناه ومبناه، وصار هدفهم الأساسي ممارسة الشعائر الدينية وتطبيق الأحكام على السليقة، بعيدًا عن التفكير في جوهر الدين والاجتهاد؛ لأنهم فقدوا المرشد والإصلاحي والموجه والداعي إلى توحيدهم، وصار همّهم إرضاء الحكام والأمراء الذين أغوتهم وراثة المناصب وراحوا يصرفون الأموال في غير منفعة الأمة، ما جعل الترهل والانحلال يسيطران ويشلان عصبها، وسمح بمشاركة غير المسلمين في الحكم، فتدهورت الدولة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا...

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل العودة إلى الدين كفيلة بإعادة بناء عصب الأمة الإسلامية، فيستطيع المسلمون السير في ركب التطور العالمي؟ إن مسألة الإصلاح الديني مرتبطة بالإصلاح السياسي، فالحرية السياسية هي التي تساعد في تطبيق مبادئ الدين الإسلامي القائمة على العدل والمساواة والمحبة والتسامح، وتطبيق نظام الشورى، وتعزيز قيمة العلم والعلماء، ولمّا شعر الكواكبي بأن الاهتمام بالدين صار فولكلورًا بالنسبة إلى هؤلاء الحكام في عصره وبات همّهم الوحيد تعزيز مواقعهم في السلطة وجني الأموال، بعيدًا عن الاهتمام بشؤون الرعية، سلّط الأضواء على الدين الإسلامي في بداياته، وقال: «فيخيل إليّ أن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة، حيث كانت نيابية اشتراكية أي ديمقراطية تمامًا، فصارت بعد الراشدين بسبب تمادي المحاربات الداخلية، ملكية مقيّدة بقواعد الشرع الأساسية ثم صارت أشبه بالمطلقة». إنه وضع يده على الجرح، وحاول وضع حلّ لتلك المشكلة من خلال تطبيق مبدأ الديمقراطية الإسلامية القائمة على وجوب الشورى على ولاة الأمور، وعلى العدالة والمساواة بين الناس، ولعل هذا ما يسمح لهم بالحرية والتقدم والتطور والعمل على بناء ذاتهم الإنسانية.

ولقد تميز عبدالرحمن الكواكبي بإسلامه المنفتح وتقبَل الآخرين، فهو تطلّع إلى التطور العالمي في الغرب وحاول اكتشاف أسبابه، لذلك، دعا الناس إلى الوحدة القومية وشدّ أواصرها، ونبذ الطائفية، والتأكيد بأن الأديان السماوية هي أديان محبة وتواصل وتسامح ووئام، وأن الإصلاح يبدأ من التكافل والتضامن بين أبناء الأمة دون تفرقة، إنه يريد تطبيق مبادئ الديمقراطية البعيدة عن فكرة نظام الحكم الوراثي الذي تمّ تكريسه في العصر الأموي وبقي سائدًا حتى عصره، كما أنه يريد عودة مقاليد الأمور وزمام الحكم إلى العرب المسلمين الذين طبقوا مبادئ الديمقراطية التي أسّست النجاح لنهوض دين جديد، وهو في الوقت نفسه يتطلع إلى الديمقراطية الغربية التي أتاحت للغربيين أجواء الحرية في التفكير والتعبير، ودفعت بهم نحو التقدم والتطور، فتوجّه بالكلام إلى شباب عصره، فخاطبهم قائلًا: «يا قوم، وأريد بكم شباب اليوم ورجال الغد، شباب الفكر رجال الغد، أعيذكم من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان وأعيذكم من الجهل، جهل أن الدينونة لله هو سبحانه ولي السرائر والضمائر (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة)».

وبناء على ما تقدّم يمكن القول إن ديمقراطية الكواكبي ذات شقّ إسلامي، يرى الإصلاح يبدأ في العودة إلى إسلام الأوائل، الذين طبّقوا نظام الشورى والتعاون والتضامن، وقومي يعمل على توحيد طوائف أبناء الأمة العربية، من أجل محاربة الاستبداد وتحقيق الأهداف الإصلاحية.

مواجهة الاستبداد بسلاح العلم

أراد الكواكبي التخلص من العبودية والقيود التي تكبّل طاقات الإنسان، واللحاق بركب الدول الصناعية، التي ساهمت في تطور البشرية، والتي عملت على حفظ كيانها ماديًا ومعنويًا، فاصطدم بحاجز الاستبداد الذي استغلّ غفلة الناس وتكاسلهم واستكانتهم ووظّف الجنود والمتمجّدين والمتعمّمين لخدمته، لذلك راح يكشف حقيقة المستبد التركي، فرأى أنه «يتحكّم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس، يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته». وإذا كان المستبد يفصّل القوانين على مقاسه والتي تسمح له بالبقاء في سدّة الحكم وبالحرية المطلقة، وبأن يتحكّم في شؤون الرعية كما يشاء بلا خشية حساب أو عقاب، فكيف يشعر بمعاناة شعبه وأوجاعهم؟ وهل يريد أن يجعلهم يتقبّلون حالة الاستبداد؟ وهل الخنوع والخضوع والذل والعبودية تصنع حضارة أو تحقق تقدمًا وازدهارًا؟

حدّد الكاتب الداء وحاول وصف الدواء، فرأى أن الاستبداد «لا يقاوم بالشدّة إنما يقاوم بالحكمة والتدرّج، والوسيلة الوحيدة الفعّالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس. الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدًا». إنه لا يريد فتنة أو حربًا أهلية في المنطقة؛ ولكنه كان يرى في الحكمة والتدرّج، وفي المعرفة والعلم يصل الإنسان إلى الترقّي المنشود، ألا وهو السمو بالذات القائم على الحكمة والوعي والإرشاد والتوجيه الصحيح، ولعل هذا ما يتطلّب وقتًا طويلًا لإعداد جيل قادر على التحليل والاستيعاب ووضع الخطط الناجعة، من أجل مواجهة الاستبداد الذي أورث الجهل والتخلف للعباد، وشوّه الإيمان والأديان، ووقف سدًا منيعًا أمام طريق الحرية والتقدّم الذي يسعى الكواكبي إلى تحريره، فتمسك بسلاح العلم والتعليم وتشكيل الجمعيات، كي تترقى الأجيال الصاعدة ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا ودينيًا...

إن إصرارالكواكبي على مواجهة الاستبداد بسلاح العلم يدل على وعي عنده؛ لأن مقاومة الاستبداد بالثورة الجسدية تتيح للمستبد استعمال أقسى أنواع الدفاع العسكرية للذود عن نفسه وسلطانه، فيهاجم أبناء شعبه، وهذا ما يؤدي إلى زهق أرواح الكثيرين من الأبرياء، وإلى فتنة لا تحمد عقباها، هذا بالإضافة إلى استغلال عنفوان الشباب واستنزاف دمائهم، دون هدف يصل بالبلاد والعباد إلى شاطئ الأمان والاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار. ولهذا حاول الكاتب مواجهة الاستبداد بطريقة جديدة، فسلّط الأضواء على نوعية العلوم التي يجب على الجيل الناشئ التمسّك بها؛ ألا وهي العلوم التي «توسع العقول وتعرّف الإنسان ما الإنسان وما حقوقه، وهل هو مغبون، وكيف الطلب وكيف النوال، وكيف الحفظ ؟». إنه أراد إزالة حالتي الخوف والخنوع المسيطرتين على عقول الشباب، وتوسيع مداركهم، وفتح آفاق جديدة لطموحاتهم، وتعزيز الروح الوطنية القائمة على التعاون والتضامن والبعد عن التزلّف والاستزلام، وهذا ما يؤدي إلى تنشئة جيل جديد يعرف كيف يواجه المستبد، وكيف يكشف أوراقه ويفضح علاقته العدائية مع شعبه، ويبيّن أهدافه النرجسية البعيدة عن مصلحة الشعب العامة والوطن؟

وأخيرًا يمكن التساؤل: هل أخذت أفكار الكواكبي طريقها إلى التحقق، أم ظلّت أحلامًا ترتجى؟ وهل كانت لا تشكّل الأسئلة الحقيقية العميقة التي تعبّر بشكل دقيق عن وجع الأمة؟ كلمة حق تقال إن أفكار الكاتب كغيره من الكتّاب أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اتسمت بالجرأة وصدق التعبير، وسعت إلى تنوير العقل العربي، وتحريك الضمير العربي، فصارالمواطن قادرًا على تحليل أسباب التخلف في الشرق، وصار لديه الجرأة على المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال، بالحرية التي تجعل المواطن العربي يتمتع بكامل حقوقه غير المرتهنة للحاكم، وبالسيادة التي تعمل على بناء ذاته الشرقية القادرة على تحقيق التقدم العلمي ومواكبة التطور العالمي، وبالاستقلال السياسي والثقافي والحضاري والصناعي والتجاري المحصّن، الذي يجعله يحمي كيان دولته ويفرض نفسه على الصعيد العالمي كي يستطيع المواجهة والمنافسة... لعل هذه الهواجس تأسست على التفاؤل، والتفاؤل يبقى أفضل من التشاؤم، ولكن هل ما زالت إرادة الثبات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف موجودة عند المواطن العربي حتى يومنا هذا؟ ■