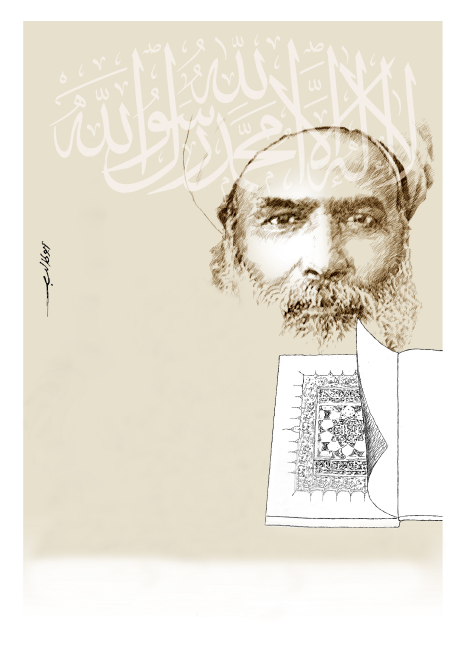

محمد عبده بين التقليد والتجديد

محمد عبده (1849-1905م) مفكّر وكاتب ورجل دين مصري من روّاد عصر النهضة الدّاعين إلى الإصلاح والتجديد. عيّن في العام 1899م مفتيًا للديار المصرية. كان من المنفتحين عقليًا، فحاول مواجهة الغرب من خلال إحياء دور الدين الإسلامي وتفعيل مفهوم الفلسفة التي تبعث الأمل في الأمة وتعيدها إلى سابق مجدها الحضاري، كما عمل على التوفيق بين القديم والحديث، بعيدًا عن الجمود والتعقيد،

ركّز على دور العقل واللغة في فهم التعاليم الإسلامية وفقا للحياة العصرية، وعلى دور التربية والتعليم في زرع بذور التنشئة الصالحة، من أجل بناء مجتمع قوي ومنتج وقادر على مواجهة تحديات العصر.

إحياء دور الدين والعقل

رجع الإمام محمد عبده إلى نهج السلف الصالح، حيث « فتح باب الاجتهاد، الذي كان المعدن الذي اشتقت منه المذاهب الإسلامية»، وعمل في الوقت نفسه على «بعث الإسلام من جديد وتطهيره من الشوائب الدخيلة التي لحقت به خلال العصور، فأفسدت وشوّهت جوهره»، وساهمت في تقليص دور العقل والاعتماد على النقل، فقال: «يجب تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف... والنظر إلى العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الإنسانية، بل هي أفضلها على الحقيقة». إنه يريد عدم تسييس الدين وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءة أن يأخذوا دورهم في العمل على تطوير حال الأمة، من أجل مواجهة الهجمة الغربية على الصعيد الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يجعل العقل يأخذ دوره من جديد، ويشجّع العلماء المسلمين على الانفتاح والغوص في باب الفقه والاجتهاد والتفسير بما يتماشى مع ثقافة العصر، وبعيدًا عن التحجّر والتعقيد، كما يسمح في الوقت نفسه بالحرية الفكرية للعلماء في المجالات العلمية الدنيوية، كي يتماشوا مع ثقافة التنوير الغربية، فيكون قد وصل على حقيقة مفادها أن الإسلام قادر على التكيّف مع علوم العصر الحديثة.

ولعلّ الهدف الأساسي من ثورتـه على التقليد هو محاربة الجمـود الديني والفسـاد الناتجين عن جهـــل بعض علماء الدين وتحجّر عقولهم، وذلك «بعقل عصري مستنير أمام القرآن الكريم»، وقد يكون في هذه الحالة واءم بين العقل والدين وعزّز أهمية دور العقل في التفكير والتحليل، فيستنير الناس بالعلوم الدينية والدنيوية في آن معًا، وبهذا يتحقق الربط الثقافي المنشود بين التراث والحداثة، ويتيح المجال لخلق منفذ للتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة التقدّم العالمي.

ولا أحد ينكر أن محمد عبده رجل الدين والإمام والمفتي كان يعتمد في مرجعية علومه على القرآن والسنة النبوية، وأنه ذُهل كغيره من الشرقيين أمام التطور الغربي العلمي والصناعي، فحاول أن يواجه تلك الحالة بطريقة تفاؤلية فلسفية، شجّعته على طرح تأويل بعض آيات القرآن الكريم بأسلوب بعيد كل البعد عمّا جرت عليه كتب التفسير، فأوّل «الجن بالميكروب وطير الأبابيل بالبعوض والذباب»، ولعل هذا ما جعل أفكاره مثار جدل المفكرين بين مؤيد ومعارض. وهنا يطرح السؤال نفسه: علام استند محمد عبده في دعوته إلى إحياء دور الدين والعقل واعتماد هذا التأويل من أجل النهوض والإصلاح والتجديد؟

قد يكون هدف الكاتب هو إثبات فكرة أن القرآن يصلح لكل زمان ومكان، وأنه يجب على العقل البشري مواكبة التطور الحضاري. أي إذًا هذه المبتكرات العلمية والصناعية لم تكن موجودة في العصر الإسلامي، فإن القرآن بحسب رؤية عبده أشار إليها بطريقة رمزية إيحائية؛ لذلك ركّز على دور العقل وتحريره باعتماد التأويل والاجتهاد للخروج من واقع الخمول المسيطر على الفكر العربي، فقال: «اتفق أهل الملّة الإسلامية إلا قليلًا مما لا ينظر إليه، على أنه إذا تعارض العقل والنقل، أخذ بما دلّ عليه العقل». ويتضح من هذا القول أن الإمام يؤيد إخضاع النقل إلى التحليل العقلي، وهذا ما يفتح بابا للتشريع والقياس بغية تأويل النصوص الدينية من جديد، وهو من خلال هذا الباب قد يتماشى مع تطور الحياة البشرية ويحاول التماس وسائل جديدة تناسب الحياة العصرية، من خلال إحياء التراث الديني الذي يصل بالإنسان إلى بر الأمان، أي يخرجه من واقعه المظلم عبر استنارة عقلية تقدّم لحاضره ومستقبله النمو والتقدم المنشودين.

وفي الواقع أن القضية التي طرحها هي دقيقة جدًا، وتفتح بابًا آخر للجدل - كما سبق وذكرنا - بين رجل دين متساهل ومتحرر ورجل دين متطرّف وملتزم؛ لأن الأخذ بأحكام النقل قد يتعارض العقل، وخصوصًا في مسألة المسلّمات والمجردات والغيبيات... وقد تبقى الديالكتيكية الدينية قائمة إلى ما شاء الله.

إحياء دور اللغة والموروث الأدبي

ربط محمد عبده إحياء الموروث الديني بالموروث اللغوي والأدبي، أي عندما يتمكّن المسلم من معرفة أصول لغته وقواعدها ونحوها وصرفها يسهل عليه معرفة أصول وقواعد وسر إعجاز القرآن الكريم ودلالاته، ويستطيع أن يفهم مبادئ دينه الصحيحة من مصدرها الأساسي، فقال: «فعلى كل مسلم له غيرة على ملّته أن يبذل ما في وسعه لتسهيل طرق تعليم اللغة وتحصيل الملكة فيها قولًا وكتابة، حتى يتكلم بها غالب أهلها ويكتبوا بها بالطريقة الصحيحة، لأن في انحطاط لغتنا انحطاط لنا ولديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، وانحطاط ذلك مفسد لجميع أمورنا». إنه يريد إصلاحًا جذريًا، أي أن أساس إعجاز القرآن الكريم يعود إلى فصاحته وبلاغته العربية. فكيف لمن لا يفهم أصول لغته أن يفهم ما ورد في طيات هذا الكتاب السماوي؟ وكيف يستطيع تطبيق تعاليم دينه؟ لقد وعى الكاتب مدى خطورة الأزمة التي تمر الأمة بها، فدعا إلى تعزيز دور اللغة العربية وإلى إصلاح جذري يبدأ في اللغة والتعليم والعقيدة والسياسة؛ لأنه كان يشعر بخطورة الغزو الثقافي الغربي الذي لايزال حتى يومنا هذا يعمل على تشويه صورة لغتنا وثقافتنا وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولهذا كان الإمام شديد الحرص على التمسك بالتراث؛ لأن «من لا ماضٍ له لا حاضر له ولا مستقبل، وبناء الحاضر في سبيل المستقبل يكون دائمًا على جسر من الماضي»، فنشر لعبدالقاهر الجرجاني كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والمدونة للإمام مالك، كما قام بتحقيق مقامات بديع الزمــان الهــمذاني ونهج البلاغة للإمام علــي بن أبي طالب.

وقد يسأل سائل: هل إتقان اللغة العربية وحدها يكفي لمواجهة التحديات في عصر الكاتب؟ وهل كان محمد عبده فقط متمسكًا بالسعي إلى إتقان اللغة العربية دون غيرها من اللغات؟

من الطبيعي اهتمام أي رجل دين مسلم بلغة القرآن الكريم، ولكنّ ما ميّز محمد عبده هو انفتاحه الذي جعله يتطلع إلى إتقان لغات أخرى. لذلك حاول التماس أسباب نجاح النهضة الغربية من خلال رؤية لغوية واضحة، فرأى أن «العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الإسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقنًا للغة من لغات العلم الأوربية، تمكّنه من الاطلاع على ما كتب أهلها في الإسلام وأهله من مدح وذم وغير ذلك من العلوم». والحق أن إتقان أي لغة هو مدخل لإتقان لغات أخرى؛ لأن معظم اللغات تتشابه في تركيباتها النحوية. وإن إتقان اللغات الأخرى سيفتح بابًا للتعرف إلى ثقافات وحضارات جديدة. هذا بالإضافة إلى أن من يعرف لغة الآخرين يأمن مكرهم ويتجنب شرّهم، كما يشكّل حصانة لديه وثقة بالنفس تدفعه إلى الشعور بالغوص في فهم أسباب تطور الشعوب الأخرى، وسبر سرّ نجاحها على الصعيد العلمي والصناعي والسياسي... ومعرفة عاداتها وتقاليدها وسلوكها الاجتماعي، وهو يكون بذلك قد فتح بابا لمواجهة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاولة إيجاد حلول لها.

إحياء دور التربية والتعليم

ركّز الكاتب على موضوع التربية والتعليم؛ لأن الإسلام حثّ على التربية والتعليم وتعزيز القيم الأخلاقية عند الإنسان، فقال: «اللهمّ إن كنا نريد الحياة الطيبة والسعادة الدائمة، فلنعمل لإصلاح شؤون الناشئين بالتربية المثقفة المهذبة، ولنجهد أنفسنا في طريق استكمال الأخلاق الفاضلة. وكلما زدنا في سبيل ذلك سعيًا توفر لدينا حب تعضيد هذه الجمعية، ونمت ثروتها، فأدّت وظيفتها للأمة كما ينبغي». إن اهتمامه بموضوع الثقافة والتربية والتعليم والتهذيب والأخلاق الفاضلة قد يكون مفتاحًا إلى شدّ عضد أبناء الأمة الإسلامية، وتحقيق أهدافها، وتعزيز قدرتها على المواجهة، وتفعيل تأثيرها الإيجابي بالمجتمعات الأخرى، كي تكون قدوة يحتذى بها؛ لأنه شعر بالتفكك الحاصل في المجتمع الغربي، وعلى الأخص مشكلة تفكك الأسرة التي دمّرت القيم الإنسانية والاجتماعية وجعلت الغريزة تتحكّم في مفاصل حياتها، فدبّ القلق والتوتر فيما بين أبنائها، ووصم كل فرد منها بالخيانة الزوجية، حتى بدت الأسرة تنزف نزفًا بطيئًا يهدد بضياعها وتشتتها. وإن دلّ هذا التفكك الأسري الحاصل في الغرب على شيء، فإنما يدل على الحرية المفرطة التي ربي عليها المواطن الغربي، فأتاحت له أن يدوس على القيم الإنسانية والاجتماعية، فجعلته ينظر إلى المرأة من زاوية غرائزية، يسعى من خلالها إلى إشباع شهواته. ولعل هذا ما دفع محمد عبده إلى الإعلاء من شأن المرأة المسلمة ومناصرة تعليمها وتقييد طلاقها، وإلى التنبه من الإفراط في تناول الطعام والشراب وعدم الانزلاق وراء الشهوات التي وجدها مفسدة للصحة ومضيعة للعقل ومبذّرة للمال.

والحق أن عمل الإمام على إحياء دور التربية والتعليم ذو شقين: الأول إسلامي يريد العودة إلى أصول الدين التي بنيت على مكارم الأخلاق ورفع مكانة العلم والعلماء وتحفيزهم على النهوض والإصلاح، والثاني تربوي إنساني يدعو إلى التعاضد والتماسك والوقوف ضد هجمة الثقافة الاجتماعية الغربية التي تريد زرع بذورها في الشرق العربي، فتفسد أخلاقه وقيمه وعاداته.

أخيرًا يمكن القول إن محمد عبده حاول مواجهة الفكر الغربي الحداثي القائم على القوة والمعرفة والمنافسة بطرائق مختلفة، أهمها، إحياء دور الدين بالعــودة إلى إســـــلام الأوائل كي يستقطب ويستوعب الثقافات الأخرى، وإحياء دور العقل واللغة العربية، كي يخلص المسلمين من البدع والخرافات التي لحقت بدينهم عبر الزمن، ويتحقق التوازن بين التراث والحداثة وبين القديم والحديث بما فيه منفعة للأمة، كما حاول إحياء دور التربية والتعليم من أجل أن يستنهض الهمم الإصلاحية ويعزّز القيم والمناقب التربوية، فظلّ كغيره من المفكرين رهينة التحدي الغربي الشامل، وبقيت هواجسه مبنية على التفاؤل. ولكن، هل ستتحول هذه الهواجس إلى حقائق في يوم من الأيام؟ ■