الرسّامون الانطباعيون والشرق

حين بدأت الانطباعية تشقّ طريقها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت الرومانسية هي التيار الغالب في الآداب والفنون، وهذا ما أعطى زخمًا كبيرًا لأدب الرحلة نحو الشرق وللرسم الاستشراقي. صحيح أن الرومانسية واجهت العديد من الصعوبات ووُجّهت إليها سهام الانتقاد، خاصة حين لاح في الأفق تيار مناقض عُرف بالواقعية، كان على رأسه غوستاف كوربيه (1819-1877) Courbet الذي صاح يومًا بوجه أحد الرسّامين الاستشراقيين الشباب: «قلْ لي بربك، أليس لك وطن ترسمه!». إلا أنها كانت في كل مرة تعود زاهية منتصرة، إلى أن عانت ومعها الاستشراق من الإجهاد في نهاية القرن، مع تطوّر المواصلات وسهولة السياحة، بالإضافة إلى انتشار التصوير الفوتوغرافي الذي بدأ يشيع عن الشرق صورة مغايرة تمامًا لما رسمه الفنانون.

هكذا بدا واضحًا في نهاية القرن أن صور الشرق الجميلة التي توحي بالتغرّب قد ولّت إلى الأبد.

الشرق... هذا السراب الكبير!

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تعرّض الشرق في الآداب والفنون لحملة تشويه مبرمجة. وقد اعتبر أنصار هذا التيار أن كل ما قيل عن جمالية الشرق وغرائبيته هو أوهام أو سراب، وعملوا على تهديم وتشويه صورة الشرق التي تكوّنت مع الرومانسية. قد تعود جذور هذه الحملة إلى عام 1851، حيث نقرأ في كتاب كزافييه مارمييه Marmier «رحّالة جدد»: «ما بالكم تعودون للكتابة عن هذه المناطق التي اجتازها الرحّالة في كل اتجاه، ووُصفت بدقة متناهية من كل وجوهها! هل بقي مشهد من العادات الشرقية لم يوصف، أو عمود لم يُقس؟ هل من الممكن أن تفيدونا بشيء جديد؟ ألسنا نعرف الشرق عن ظهر قلب؟!». إنما هذا التيار أخذ بُعدًا جديدًا في نهاية القرن التاسع عشر، ابتداء من عام 1880 حيث تبارت مجموعة من الكتّاب في إبراز وجه الشرق السيئ. من بين هؤلاء نذكر: أدمون آبو About، مكسيم غوفروا Guffroy، جورج مونبار Montbard، جان فالنور Valnore، وغيرهم... وقد بلغ هذا التيار ذروته في مطلع القرن العشرين، حين قام لويس برتران Bertrand برحلة إلى الشرق كانت ثمرتها كتابًا هجائيًا أسماه «السراب الشرقي» (1910) لم يتمكّن فيه الكاتب من كبت مشاعره العدائية: «الشرق؟ إنكم لا تعلمون حقيقته! إنه القذارة والسرقة والانحطاط والاحتيال والقساوة والتعصّب والحماقة! نعم، إني أكره الشرق! إني أكره الشرقيين. أكره أولئك المعتمرين بالطرابيش والمتلهّين بالسبحات!».

إلا أن النقّاد الفنيين لم يكونوا أقل عدائية. فالناقد الأكثر شهرة في تلك الحقبة، جول - أنطوان كاستنياري Castagnary، أعلن موت الاستشراق الفني منذ عام 1876 في إطار تعليقه على معرض الرسم السنوي، فاعتبر أن الرسّامين الاستشراقيين قد يستطيعون مداعبة خيالنا، ولكنهم لن يستطيعوا ملامسة مشاعرنا: «إن العودة اليوم إلى الأتراك والعرب والبرانس البيضاء والنساء المحجّبات والسرايا والصحراء... كلها أصبحت بائدة. فالفن يقتبس موضوعه من الريف الذي تراه أمامك ومن المجتمع الذي يقع تحت نظرك. أعرف أن الصعوبة تكمن هنا، ولكن المجد كذلك يأتي من هنا...». وفي استعراض لأعمال الرسّامين المتأثرين بالشرق، يجزم كاستانياري بأنها باهتة ولا تتجاوب مع الذوق الفني للأوربيين: «إن هذا الموكب البائس من الرسّامين لم يعد يستقطب منضوين جددًا، ولا أحد يهتمّ بالتصفيق لهذه الجهود العقيمة، وكلنا يدرك أن ذوق الجمهور أصبح في مكان آخر». وهو يعلن بكل ثقة موت الاستشراق: «بعد سنوات قليلة يمكننا أن نحفر براحة بال على شاهد: لقد مرّ الاستشراق في تاريخ الرسم الفرنسي».

وقد ساهم في هذه الحملة عدة نقّاد أمثال أناتول دو مونتيغلون Anatole de Montaiglon الذي اعتبر أن الشرق لم يعد يستهوي كما من ذي قبل، ومارك دو مونيفو Marc de Montifaut الذي كتب عام 1872: «من الآن وحتى مدى غير منظور، لا نرى أية ضرورة لقرع أبواب بلاد الإسلام».

ظهور الانطباعية وعلاقتها بالموضوعات الشرقية

في هذه الأجواء المشحونة ضد ما أُسمي «الابتذال الشرقي»، بدأت تسيطر على معارض الرسم السنوية، منذ العام 1876، تيارات ابتعدت عن الرومانسية والاستشراق، وأبرزها المدرسة الانطباعية التي كانت ثورة تقنية في عالم الرسم. من المعروف أن اسم هذه الحركة مستمد من عنوان لوحة للرسام الفرنسي كلود مونيه Monet «انطباع، شروق الشمس» Impression, soleil levant التي قام بإنجازها عام 1872. ولما كان أول من استعمل هذا الأسلوب الجديد في التصوير، فقد اشتُقّ اسم المدرسة الجديدة من اسم لوحته: الانطباعية. ركّز رسّامو الفن الانطباعي جُلَّ اهتمامهم على خروج لوحاتهم محاكية للحياة اليومية، نابعة من إحساس الفنان وشعوره لحظة البدء في تصوير المشهد الماثل أمامه ونقله من العالم الواقعي إلى عالم الرسم والإبداع. كما تأثروا بالتصوير الفوتوغرافي من حيث حيوية اللوحة وآنية تصويرها. من هنا اعتُبر الفن الانطباعي أحد أهم نقاط التحوّل في الفن الغربيّ، ونُظر إليه كحركة تمرّد على الفن الرسمي السائد آنذاك. ومن أهمّ روّاد هذا المدرسة، إلى جانب مونيه: أدوار مانيه Manet، كميل بيسارو Pissaro، بول سيزان Cézanne الذين بالرغم من ثورة الجمهور ضدهم في معرض 1863 المعروف بـِ «معرض المرفوضين»، تمكّنوا من استقطاب الكثير من المعجبين بفنّهم في مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر.

من اللافت أن كبار الانطباعيين تعرّفوا إلى الشرق، ولكن ذلك لم يؤثّر كثيرًا في فنّهم. فكلود مونيه (1840-1926) أمضى خدمته العسكرية في الجزائر، ومع ذلك لا نرى أي موضوع عنده يمتّ بصلة إلى الشرق، وهو حصر موضوعات رسومه بالطبيعة الفرنسية. بدوره إدوار مانيه (1832-1883) تعرّف إلى شمس أمريكا اللاتينية حيث أمضى شبابه، ومع ذلك عكف على دراسة الموضوعات الفرنسية.

ولكن لا بد من الإشارة إلى محاولات استشراقية لبعض الرسّامين الانطباعيين أمثال ألبير لوبور، جان ساينغمارتان وأوغوست رينوار.

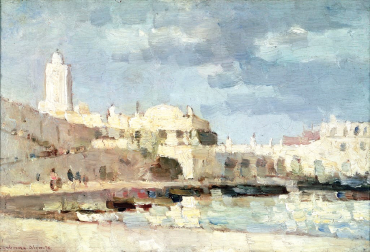

فألبير لوبور (1849-1928) Albert Lebourg أمضى في الجزائر خمس سنوات من 1872 إلى 1877 أستاذًا للرسم في جمعية الفنون الجميلة. وكرسّام انطباعي استهوته دراسة الطبيعة والتقلّبات الضوئية، فكانت رسومه المتعدّدة عن «مرفأ الجزائر» Port d’Alger و«مركز القيادة البحرية في الجزائر» l’Amirauté d’Alger.

وهذا الأمر ينطبق على جان ساينغمارتان (1848-1875) Jean Seignemartin الذي أقام في الجزائر وهو شاب في السادسة والعشرين للتداوي من مرض السلّ. وبالرغم من تأثره بدولاكروا، فقد كان تلميذًا للانطباعيين، وراح يرسم المشهد نفسه في أوقات متفاوتة، مركّزًا على لعبة الألوان، كما في لوحاته: «مسجد سيدي عبدالرحمن» Mosquée de Sidi Abder Rahman، «شارع في مدينة الجزائر» Rue d’Alger، «ساحة الحكومة» Place du gouvernement، «انطباع من مدينة الجزائر» Impression d’Alger، «مشهد من الجزائر» Vue d’Algérie، «نساء عربيات في الجنوب الجزائري» Femmes arabes dans le Sud algérien.

أضفت هذا اللوحات على الرسم الاستشراقي طابعًا جديدًا بعيدًا عن الإثارة والابتذال. إلا أن هذين الرسّامَين الشابين بقيا مغمورَين، ولولا بعض الرسوم الاستشراقية لرسّام انطباعي معروف هو بيار-أوغوست رينوار (1841-1919) Pierre-Auguste Renoir لاعتبرنا أنه لم يكن للمدرسة الانطباعية أية صلة بالشرق لا من قريب أو بعيد.

بيار-أوغوست رينوار والشرق

تأثّر رينوار في مطلع حياته المهنية بأوجين دولاكروا، قبل أن يصبح من أهمّ روّاد المدرسة الانطباعية. فهو قام عام 1870 بنسخ لوحة دولاكروا «عرس يهودي في المغرب» والتي اعتبرها بعض النقّاد أجمل من الأصل. وفي عام 1872 رسم «باريسيات في ثوب جزائريات» Parisiennes habillées en algériennes وهي إلى حدّ كبير مستوحاة من لوحة دولاكروا الشهيرة «نساء من الجزائر».

وشاءت المصادفات أن يزور رينوار الجزائر مرتين، في عام 1881 و1882، ولكن إقامته لم تتعدّ الشهر في كل مرّة، إلا أنها ولّدت لديه انطباعًا رائعًا، فكتب إلى أحد أصدقائه: «لا أرغب في مغادرة الجزائر دون إعادة شيء من هذا البلد الرائع معي». وبالفعل عاد بلوحات رائعة أتت فيها لعبة الألوان في غاية الدقة والجمال وفقًا لتقنية الرسم الانطباعي، ومن بين هذه اللوحات «مشهد طبيعي جزائري»، ولوحة أخرى أكسبته شهرة واسعة نظرًا لتقنيتها المميّزة، أسماها بعض النقاد «المسجد»، قبل أن تُعرض تحت عنوان «القصبة في الجزائر العاصمة»، وتُعرف أخيرًا باسم «احتفال عربي في الجزائر».

تقنية جديدة

إنه موضوع شائع بالنسبة للرسّامين الأوربيين يتيح لهم تصوير العادات والأزياء الجزائرية. في لوحة «الاحتفال» يرسم رينوار بتقنية جديدة هذا الحشد من الناس وهم يتجمّعون بشكل دائري حول خمسة موسيقيين، يرقصون ويغنون لمرافقة عازفي الدف، والبهجة تعلو وجوههم، فيما تظهر على يسار الصورة قباب ومآذن القصبة المطلة على زرقة البحر الأبيض المتوسط. اللون الأبيض هو الطاغي، والكل مغمور بضوء الشمس الناعم، ويغلب على اللوحة ضربات الفرشاة السريعة التي تميّز أسلوب الانطباعيين، فلا تظهر تفاصيل الوجوه، بل يتحوّل الأشخاص إلى نقاط ضوء، نستدلّ عليهم من برانسهم وعمائمهم. ويكتمل المشهد بالمباني البيضاء والغطاء النباتي الذي ينقلنا بعيدًا إلى أجواء الشرق الساحرة. هكذا استعاد رينوار موضوعًا استشراقيًا بامتياز وأخضعه للخصائص التصويرية للانطباعية بشكل رائع.

ومن اللوحات التي استرعت انتباه الجمهور، نذكر لوحة «مسجد سيدي عبد الرحمن» (1882) حيث لم يرسم رينوار التفاصيل بل ركّز على لعبة اللون وانعكاسات الضوء، إلا أنه يمكننا التعرّف إلى المبنى بفضل «انطباع» واقعي.

ومن اللوحات التي تعود للحقبة «الشمال أفريقية» نذكر: «فتاة جزائرية»، «جزائرية وطفلها»، «بستان في مدينة الجزائر»، «واد المرأة المتوحشة».

احتفاء بالنور والبهجة

إلا أنه لا بد من الإقرار بأن هذه الموضوعات أتت عابرة عند رينوار الذي لم يحذُ حذو معظم الرسّامين الاستشراقيين الذين أمضوا عمرهم يتذكّرون الشرق وينوّعون بالرسوم ويعيشون على ذكرى الماضي. لقد رسم لوحاته الشرقية دون أي ابتذال، وهي باعتراف النقّاد تتّسم بالدفء والنعومة، وتحتفي بالنور والبهجة. وبالرغم من أنها لاقت الكثير من الإعجاب، لم يعد رينوار إلى هذه الموضوعات الاستشراقية مرة أخرى طيلة حياته الفنية الغنية.

من الواضح أنه في نهاية القرن التاسع عشر بدأ نجم الرسم الاستشراقي بالأفول، بفعل الحملات المتكرّرة عليه، ونشوء تيارات جديدة استقطبت جمهورًا عريضًا مثل الانطباعية التي أحدثت ثورة تقنية في عالم الفن، بالإضافة إلى تطوّر التصوير الفوتوغرافي الذي شكّل نقيضًا لما اعتُبر تزييفًا للصورة المنقولة عن الشرق. إلا أنه كان للاستشراق الفني مصادر قوة خفية مكّنته من اجتياز العاصفة وعاد مشرقًا في مطلع القرن العشرين مع تأسيس جمعية الرسّامين الاستشراقيين التي استقطبت عددًا كبيرًا من الرسّامين الذين عملوا على رفد الرسم الاستشراقي بموضوعات وتقنيات جديدة. وقد أقامت هذه الجمعية العديد من معارض الفن العربي والإسلامي أظهرت مكانة الحضارة العربية في المجال الفني، وأكّدت أن الاستشراق الفني هو معين لا ينضب، ومن الصعب القضاء عليه مهما تكرّرت الحملات ■