النهر في كل جداوله: طه حسين والمعذبون في الأرض

|

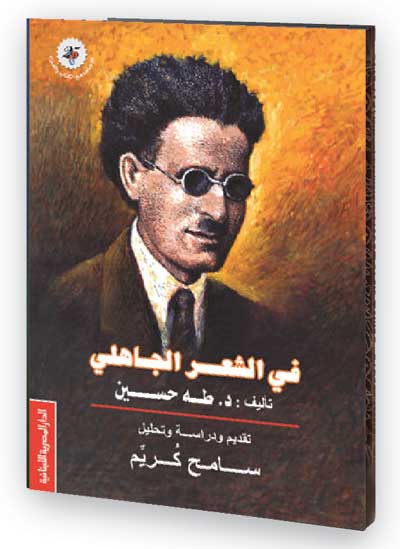

في كل ما كتب، وما أدّى، وما قام به من أدوار متعددة، دافع طه حسين عن قيم واحدة: العدل، والاستنارة، وإعمال العقل، والتقدم، ورؤية الأدب العربي والمجتمع العربي ضمن سياق الأدب الإنساني كله والحياة الإنسانية بأكملها. نقرأ كتاباته المتنوعة، التي خاضت مجالات شتى، وتوزعت بين اهتمامات متباينة، من النقد الأدبي إلى التاريخ، ومن السرديات والمرويات إلى المقالات الصحفية، ومن الشعر إلى الترجمة، ومن السياسة إلى الاجتماع، فنجد القيم نفسها ماثلة بوضوح. ونستمع لأحاديثه ونسمع عن أحاديثه، من تلاميذه ومريديه ومرافقيه في المحاضرات والاجتماعات، فتطلّ علينا القيم نفسها قائمة بجلاء. ونتأمل مواقفه في المناصب التي شغلها والمهام التي اضطلع بها، عميدا لكلية الآداب، ووزيرا للمعارف، ومؤسسا لهيئات كثيرة، وعضوا في لجان لا حصر لها، ومشاركا في معارك أدبية وفكرية متلاحقة، فنشهد القيم نفسها حاضرة بقوة. وكأن طه حسين، النهر الهادر المتدفق في أرض لم تكن ممهدة، كان وظل هو نفسه دائما، وكأن مياه نهره قد وصلت، هي ذاتها، بصفائها وعرامتها نفسيهما، إلى كل روافد هذا النهر وإلى كل جداوله.

من بين كتابات طه حسين الغزيرة المتنوعة، أو من بين روافد النهر وجداوله، كتابه (المعذبون في الأرض)، الذي كتبه أواخر الأربعينيات، ونشره فصولا متفرقة في العام 1948، لكنه وجد صعوبة في نشره كتابا في مصر، فأصدره في بيروت سنة 1949، ثم أتيح له أن ينشره بمصر أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، بمقدمة أشار فيها إلى أن هذا الكتاب قد «صودر فيما صودر من كتب أخرى كانت تريد أن تبصّر المصريين بحقائق أمورهم، وأن تعظ منهم الطغاة والبغاة» («المعذبون»، ص 8). في هذا الكتاب يمكن أن نتلمس قسمات عدة من عالم طه حسين الرحب وقد تمثّلت في «أحاديث» ذات طابع قصصي، عددها أحد عشر حديثا، كلها مكتوبة بلغة طه حسين الناصعة، ومستندة إلى بعض جمالياته الأثيرة، وكلها يدافع عن القيم ذاتها التي ظل طه حسين يدافع عنها في وجهة، وكلها يناوئ أشكال الجور والظلم والاستبداد التي ظل يناوئها طيلة حياته.

وحدة العالم: فهناك وشائج عدة تصل هذا النص السردي بعدد من كتابات طه حسين الأخرى، خصوصا سيرته (الأيام)، بما يفصح عن سمة من سمات «وحدة العالم» التي يمكن ملاحظتها بسهولة في تجربة طه حسين المترامية. من هذه الوشائج ما يتحقق في وقائع جزئية مشتركة بين عالم «راوي» النصوص الأحد عشر التي يتضمنها «المعذبون في الأرض» وعالم طه حسين نفسه؛ كلاهما عاش في أعلى صعيد مصر، ودرس بالأزهر، وسافر لفرنسا وقرأ الأدب الفرنسي (انظر مثلا نص «رفيق» صفحات: 92، 93، 94). ومن هذه الوشائج اعتماد صيغة «الصبي» في «المعذبون» التي توازي صيغة «الفتى» في «الأيام»، ورصد لهو كليهما بقطع الحديد (انظر «المعذبون»، ص 13)، ويرتبط بهذا اهتمام بتجربة «الكتّاب» في الريف المصري القديم، وبالقائمين عليه، «سيدنا» و«العريف»، وما تنطوي عليه هذه التجربة من فساد وقمع ورشوة (استرجع «الأيام» وانظر «المعذبون» ص 18 مثلا)، ومن هذه الوشائج تأكيد، في واحد من «أحاديث» «المعذبون»، على «حق» الصبية الفقراء «في أن يتعلموا» (انظر ص 120)، وهو تأكيد يستدعي دفاع طه حسين عن مجانية التعليم في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر)، كما يستدعي عبارته الشهيرة «التعليم كالماء والهواء». ولكن الوشيجة الأهم، التي تصل بين «المعذبون في الأرض» وكتابات طه حسين الأخرى، تتحقق عبر القضايا التي دافع عنها في هذا الكتاب، مثلما دافع عنها في أغلب كتاباته، كما سنرى.

خصوصية سردية: ينتمي (المعذبون) إلى سرد قصصي من نوع خاص، يلتمس بعض ملامحه من جماليات الحكايات العربية الموروثة، أكثر مما يلتمسها من تقنيات القصة القصيرة الغربية الحديثة. يعي طه حسين، ويؤكد غير مرة، في نصوص (المعذبون)، أنه لا يكتب قصة قصيرة: «لا أضع قصة فأخضعها لأصول هذا الفن» (ص 18)، ويعلن صراحة أنه يرفض الأصول الشائعة حول هذا الفن: «ولو كنت أضع قصة لما التزمت إخضاعها لهذه الأصول لأنى لا أومن بها ولا أذعن لها» ( ص 18)، بل أكثر من هذا يسخر من تلك الأصول ويهوي بها إلى مستوى «الكلام الفارغ»؛ إذ يشير إلى بعضها: «...البيئة (...) والزمان والمكان إلى آخر هذا الكلام الكثير الفارغ الذي يلهج به النقاد» (ص 28). وطه حسين، هنا، في زمن مبكر وببصيرة نافذة، يتشكك في جدوى «النماذج» الجاهزة لكتابة القصة القصيرة، التي تتوهم أن هناك «قواعد» ثابتة لها، سابقة على وجودها، والتي تم تبنّيها لزمن طويل (منذ طرح الكاتب والشاعر الأمريكي إدجار ألان بو، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، تنظيره الشهير لعناصر القصة القصيرة كما تصورها). والغريب أن بعض الأكاديميين سوف يقرأون، في سنوات قريبة من حاضرنا، «نصوص» «المعذبون في الأرض»، وسوف يحاكمونها، وتقريبا سوف يدينونها، على أساس من خروجها على «قواعد» القصة القصيرة! خارج التصورات المكبّلة للإبداع، التي تحاول أن تخضعه لقواعد جاهزة سابقة على تحققه، يقترح طه حسين لنصه، في نصه، تصنيفا أدبيا يسميه «أحاديث»: «إني لا أضع قصة، وإنما أسوق حديثا» (ص 28)، «عند هذا الموضع من الحديث» (ص 27 وانظر أيضا ص 99). وداخل هذه «الأحاديث» يمارس طه حسين حرية سردية واسعة النطاق. من معالم هذه الحرية أنه يتحرك من «الحكاية الأمّ»، أو الحكاية الرئيسية، إلى بعض حكايات فرعية (ومن ذلك، مثلا، حكاية عمة سكينة وزوج عمتها في نص «قاسم». انظر ص 45). ومن معالم هذه الحرية السردية أيضا أنه يقوم بما يمكن تسميته «اللعب داخل الكتابة»: «وأنا أستطيع أن أصنع بأمه (أم صالح) ما أشاء: أن أدعها مطلقة (...) أو أن أجد لها زوجا (...) وأستطيع أن أسخّرها لعمل من هذه الأعمال..إلخ»، «فأنا أستطيع أن أذهب معه (مع قاسم) إلى السوق (...) وأستطيع أن أقيم في هذه الدار لا أبرحها (...) ولكنني لن أقيم في الدار، ولن أتبع قاسما.. إلخ» (ص40، وانظر أيضا ص 69). يتصل بهذه الحرية انتقالات ملحوظة في تناول الزمن وطرائق رصده في «الأحاديث». والسمة الغالبة هنا تتمثل في التعبير عن حياة مستمرة، متصلة ومطردة، تعيشها شخصيات «الأحاديث»، ثم التوقف عند «نقاط» زمنية حاسمة أو جوهرية؛ من هنا تتجاور كثيرا صيغة «الاطراد» وصيغة «التوقف»: «والحياة مع ذلك ماضية في هدوئها المتصل واطرادها..»، ثم: «وإذا بالصبي ينصرف..إلخ» (ص 88، وانظر أيضا صفحات: 35، 56، 91). وبجانب هذه السمة، يتحرك السرد، بحريّة أيضا، بين منحى يتوقف متأنيا عند لحظات قصيرة محددة، في حياة الشخصيات وتجاربها، ومنحى يقفز، في جملة واحدة، على فترات طويلة في هذه الحياة وتلك التجارب.

حوارية مع القارئ: هذه «الأحاديث» القصصية، التي تصاغ بكل هذا القدر من الحرية، تنهض على «حواريات» طه حسين المتعارفة مع قارئه. والمظهر الأوضح في صورة القارئ، كما يرسمها هذا النص، أنه يمتلك قدرا من الحرية لا يقل عن القدر الذي يمتلكه الكاتب نفسه: «..لأني حرّ فيما أحب أن أسوق للقارئ من حديث (...) والقارئ (...) حرّ بعد ذلك في أن يقبله أو يرفضه» (ص 29)، «ويجب أن تكون الحرية هي الأساس الصحيح للصلة بين القارئ وبيني» (ص 19 وانظر أيضا ص 45). تحتفي «أحاديث» (المعذبون في الأرض) الحرّة بهذا القارئ الحرّ، وتتساءل وتتجاوب معه كثيرا، بما يجعل مشاركته أساسية ومتعددة المستويات في هذه «الأحاديث»، وبما يمنحه حضورا يقارب بينه وبين ما يسمى «المروي له»، سواء كان هذا الحضور مباشرا؛ حيث يشار إليه كشخصية حميمة محددة: «حدثني أيها القارئ العزيز أكان من الخير أن أعرض عليك تفصيل ذلك كله..؟» (ص 30)، «أوثر أن أتحدث إلى قلبك» (ص 21)، أو كان حضوره غير مباشر؛ مقترنا بصيغة الغياب: «وهنا يرتفع رأس القارئ (...) وهو يسألني» (ص 20)، و«ما أشك أن القارئ سيقف عند هذا الموضع..» (ص 27، وانظر أيضا صفحات: 40، 44، 47، 50، 137). صوت المحدّث الذي يشارك القارئ كل هذه المشاركة، ويحتفي بالحوار معه كل هذا الاحتفاء، يحدد مقصده من «الأحاديث» خلال استبعادات لأهداف لا يسعى إليها، أو لصفات ليست فيه، فينفي عن نفسه، مرة، أنه يتحدث بلسان الواعظ الأخلاقي: «ولست أزدري شيئا كما أزدرى إلقاء الدروس في الأخلاق» (ص 67)، وينفي عن نفسه، مرة ثانية، أنه يتكلم من موقع المصلح الاجتماعي؛ فيؤكد أنه لا ينتمي إلى أولئك الذين يجعلون من أنفسهم «مصلحين لنظم الاجتماع» (ص 70)، وينأى بنفسه، مرة ثالثة، عن تصور قد يتوهمه طبيبا وينظر للقراء باعتبارهم مرضى: «أنا لا أقدم إليهم (القراء) دواء، لأني لست طبيبا، ولأنهم ليسوا مرضى» (ص 70). بصوت هذا المحدّث، وداخل هذه الصيغة السردية الخاصة، وخلال هذه الحوارية الحرة مع القارئ والمروي له، يطرح طه حسين، في الأحاديث القصصية التي تضمنها (المعذبون في الأرض)، ما يطرحه من قضايا تتصل بعالم الفقراء البؤساء، الذين رآهم معذبين على هذه الأرض.

العدل الغائب: على رأس هذه القضايا تلوح قضية «العدل» الغائب، وهي القضية المهيمنة على نص الكتاب كله، ابتداء من مفتتحه الذي يشير إلى «الذين يحرقهم الشوق إلى العدل، وإلى الذين يؤرقهم الخوف من العدل»، ومرورا بإشارات كثيرة إلى «العدل الذي يبطئ (...) فيغلو في الإبطاء» (ص 6، وانظر أيضا ص 7 وص 30). غياب العدل، في تجارب الشخصيات التي تصوّرها الـ«أحاديث»، هو ما يجعل معاناة «المعذبين» مقيمة متصلة، وآلام البؤساء متزايدة متفاقمة. وتناول ألوان هذه المعاناة، وأشكال تلك الآلام، من موقع الحادب المشفق، يمثل النبرة الأساسية التي يتأسس عليها صوت المحدّث في تناوله لعالم/ لعوالم المعذبين. وعلى غياب العدل يترتب «انتشار الإذعان للظلم، والاستسلام للعسف والانقياد للاستبداد بالحرية والكرامة، والازدراء لكل ما يجعل الإنسان إنسانا» (ص 121). بقضية غياب العدل تتصل قضايا أخرى؛ منها تقاعس الدولة، في الزمن التاريخى المرجعي الذي تحيل إليه الأحاديث، عن القيام بدورها في إقرار المساواة بين مواطنيها؛ ويرى المحدّث أن هذا الدور يعدّ من أهم واجباتها، وأن عليها القيام به «بسلطان القانون، فإن لم تفعل ذلك فهي آثمة أشنع الإثم» (ص 128 وانظر أيضا ص 142). وفي هذه الوجهة تحتشد عبارات المحدّث بانتقادات لاذعة للدولة ومرتباتها الضئيلة التي لا تكفل عيشا كريما لصغار موظفيها (انظر ص 102)، وبانتقادات ساخرة للنظام الاجتماعي المجحف الذي يعمل الكثيرون على تدعيمه، وهو نظام يقوم على «الأثرة» التي تمثّل بكلمات المحدّث: «الأساس المتين الذي يقوم عليه نظامنا الاجتماعي البديع، الذي نفتديه بأنفسنا، ونحميه بكل ما نملك وما لا نملك من جهد» (ص 67).

فريقان: من مظاهر غياب العدل، ومن نتائج هذا الغياب، وجود فريقين من الناس يحيون كأنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين، وإن جمعهما وطن واحد. فريق يمثله «المعذبون» التعساء، والآخر تمثله قلة منعمة. المعذبون، البائسون، الأشقياء، هم مركز الاهتمام في الـ«أحاديث». شخصياتهم وشخصياتهن هي الشخصيات المحورية في هذه «الأحاديث»، ومعاناتهم ومعاناتهن هي لب أحداثها ووقائعها. ومصائرهم ومصائرهن هي مصدر الإشفاق الذي يتخلل صوت من يروي حكاياتهم وحكاياتهن. يواجه الفقراء، مسلمين ومسيحيين، مصاعب حياتهم، بما فيها من شظف وبؤس وأمراض وأوبئة، خلال ما يحصلون عليه من مقابل ضئيل. وفي مواجهة هؤلاء جميعا يلوح، من بعيد، كأنما من ضفة أخرى، عالم المترفين «المنعمين في الأرض». يقف السرد، في أغلب الأحاديث، عند بيوت الفقراء المهلهلة، المتقشفة البسيطة الهشة، ويصفها وصفا مترعا بالشفقة على ساكنيها، ويشير أحيانا، في المقابل، إلى بيوت أثرياء بحدائقها وأفنيتها وأبنيتها الفخمة (انظر ص 76 ثم ص 87). ويتجسد كلا الفريقين، البؤساء والمنعمين، في سرد الأحاديث خلال لغة محتشدة بمفردات تعكس المسافة الشاسعة بينهما. في السرد الذي يتناول البؤساء تترى مفردات تشير إلى: الجوع، العري، العلل، الذل، العسر، الهوان، شظف العيش، البؤس، الحرمان.. إلخ. وفي السرد الذي يشير إلى عالم المترفين تتردد مفردات وتعبيرات: الحمق، اللامبالاة، طول اليد، عدم الإحساس، قصر النظر، الحمق، الغرور، حجاب العقل، قسوة القلب، الانقطاع عن الأمس والغد (انظر مثلا ص 6، 7). وكأن هذا السرد، غير المحايد، يصوغ ما يشبه «الهجائية» للأثرياء الذين لا يشعرون بالفقراء من حولهم، وسوف تتصاعد هذه الهجائية في مواضع متقدمة من «أحاديث» (المعذبون في الأرض)، خصوصا في الحديث المعنون «سخاء»؛ حيث تغدو الإدانة جهيرة لكل من يتصفون بالكرم القليل، والكلام الكثير، والاستباق إلى التفاخر الكاذب، والتهالك على اللذة الباطلة (انظر ص 139). يتأمل بعض «الأحاديث» وضع «البؤس/ النعيم» ويتقصاه من جوانب مختلفة؛ يراه أحيانا وضعا قدريا أشبه بقضاء لا رادّ له، «فالبؤس قضاء محتوم على البائسين، كما أن النعيم قضاء محتوم على المنعمين» (ص65 وانظر أيضا ص 69)، ويراه أحيانا أخرى وضعا مأساويا، لن تتحقق مجاوزته سوى بالخروج من هذا العالم القائم إلى الموت، فالموت هو «الموطن الذي لا يكون فيه ثراء ولا حرمان (...) والذي تتحقق فيه المساواة بين الناس جميعا حين يصيرون إلى تراب» (ص 66)، لكن السرد، في أغلب سياقات «الأحاديث»، يرصد وضع «البؤس/النعيم» باعتباره نتيجة طبيعية، منطقية، لشر قد استفحل بين الناس، أو بين أغنيائهم، وهذه النتيجة يمكن أن تختفي باختفاء الأسباب التي أدت إليها، ولكي تختفي هذه الأسباب فهناك مسئوليات يجب تحمّلها، وعلى رأس هذه المسئوليات الدور الذي ينبغي على «الدولة» الالتزام به، كما لاحظنا. خارج مفارقة «البؤس/النعيم»، التي ينمّ وجودها عن مجتمع منقسم، يتأمل راوي «الأحاديث» مفهوم «البؤس» نفسه، فيرى فيه ما يجاوز الفقر والإملاق الماديين إلى النفوس والقلوب نفسها: «وليس البؤس مقصورا على هذه الصفة التي تأتي من الفقر (...) ولكن البؤس قد يتصل بأشياء أخرى (...) قد تكون شرا من الجوع والإعدام لأنها تتصل بالنفوس والقلوب» (ص 21، 22). وبهذا المعنى، فبعض الأغنياء يمكن أن يتساووا في بؤسهم مع الفقراء المعدمين.

المعذبون النبلاء: الشخصيات المعدمة المعذبة، التي تمثل حكاياتها عماد «الأحاديث»، لا تقف عند حدود أفراد بأعيانهم، رغم أن أغلب «الأحاديث» يتوقف عند تجارب شخصيات محددة وأسماء بأعيانها. فهذه الشخصيات، في تصور طه حسين وتصور راوي «أحاديثه»، أشبه بتمثيلات لقطاعات واسعة من المجتمع. ومن هنا تترى إشارات ملحة تذكّرنا، بين آن وآن، بأن هذه الشخصية أو تلك محض مثال محدود على ظاهرة غير محدودة؛ فـ«صالح»، في النص المعنون باسمه، «يوجد في القرى ويوجد في المدن ويوجد في كل مكان» (ص 19)، و«أمونة» و«سكينة»، الفقيرتان، جزء من «أمونات وسكينات كثيرات، لا يحصين بالمئات ولا بالألوف، وإنما بمئات الألوف، وقد يحصين بالملايين» (ص 50)، و«خديجة» «نشأت في أسرة بائسة شقية»، «كما ينشأ غيرها من عشرات العذارى، بل من مئاتهن وألوفهن في المدن والقرى» (ص 119). ومن هنا يتبلور المغزى الكامن وراء كل هذه «الأحاديث» ووراء كل حكاياتها: أن هذا الوضع البائس ليس شخصيا ولا فرديا، وإنما هو آفة من آفات المجتمع الكبير التي يجب التخلص منها، فهؤلاء المعذبون والمعذبات ليسوا ولسن عددا قليلا، فضلا عن أنهم وأنهن بشر مثل البشر المنعمين. ويتدعم هذا المعنى الأخير بإلحاح «الأحاديث» على «فضائل» كثيرة يتحلى بها المعذبون، ويستمسكون بها رغم كل الصعاب، بما يجعلهم جديرين بحياة إنسانية حقيقية، لا تقل عن تلك التي يحياها الأثرياء. من هذه الفضائل ما يتمثل في «الكرامة»، أو «هذا الشعور الكريم الممتاز الذي يجعل الإنسان إنسانا» (ص 118، وانظر أيضا ص 148)، وهذا الشعور لا يفارق الفقراء أبدا، «ومهما يبلغ الفقر بالناس، ومهما يثقل عليهم البؤس، فإن في فطرتهم شيئا من كرامة» (ص 47). ومن هذه الفضائل ما يرتبط بـ«الشرف» الذي يمثل قيمة كبرى، يدافع عنها الفقراء حتى في أسوأ أحوالهم (انظر نص «قاسم» ونص «خديجة»، ص 48). ومن هذه الفضائل ما يتعلق بـ«التعفف» الذي يكاد بعض الأحاديث يقصره على الفقراء دون الأغنياء (انظر ص 59). وهذه الفضائل، وغيرها، تجعل شخصيات المعدمين في «المعذبون في الأرض»، التي هي تمثيلات لغيرها، مستحقة، في زمن قادم مأمول، لحياة أفضل، لا تحياها في حاضرها القائم.

حلم الأزمنة: الحاضر الذي يرتبط، تاريخيا، ببعض عقود النصف الأول من القرن العشرين، والذي يرصد طه حسين بعض ملامح البؤس فيه، يطلّ على الماضي البعيد وعلى المستقبل البعيد أيضا. إلى الماضي، في «الأحاديث» الثلاثة الأخيرة من «المعذبون في الأرض»، يعود طه حسين ملتمسا القدوة التي لا يجدها في حاضره، فيتوقف عند بعض شخصيات مثل عمر بن الخطاب الذي كان «يأبى إلا أن يعيش كما يعيش أفقر الناس»، وكان «يجوع كما يجوعون، ويظمأ كما يظمأون» (ص 123)، ومثل طلحة بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عوف الذي ضحى بثروته من أجل الفقراء. وعودة طه حسين إلى هؤلاء، وإلى زمنهم الذي تناءى، عودة مدفوعة بوطأة الزمن الحاضر الذي كتب عنه، فرغم أن الحديث عن هؤلاء «حديث قديم»، فإن وضع الجور والأثرة يجعله «جديدا كل الجدة» (ص 130). وإلى المستقبل يرنو طه حسين، حالما بـ«حياة جديدة» للمصريين، قوامها التضامن والتعاون و«إلغاء المسافات والآماد بين الأقوياء والضعفاء، وبين الأغنياء والفقراء». كان طه حسين، في حلمه هذا

أو أمنيته تلك، في زمن كتابة (المعذبون في الأرض)، يرجو التأزر على خطب حتى يزول،

وعلى كارثة حتى تمحى.. ولنا الآن، بعد حوالي ستة عقود من صياغة هذا الحلم وهذه الأمنية،

أن ننظر فنرى ونسأل: هل امحت الكارثة وزال الخطب؟ أم أن علينا استعادة حلم طه حسين

نفسه وأمنيته ذاتها؟!. |

|

|