العدد (703) - اصدار (6-2017)

قدر الناقد الأدبي هو أن يكون مرمقاً، لأنه لا يمتلك منهجاً ومفاهيم وأدوات خاصة به، بل يستعيرها من حقول معرفية مختلفة. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، حين استقل العديد من العلوم الإنسانية عن بعضها البعض وبنت بدأب موضوعها الخاص وجهازها المفاهيمي، لم يتمكن النقد الأدبي من مسايرة موجة التخصص هذه، وبقي ضائعا بين المناهج والمفاهيم والتصورات المختلفة للنصوص. إنه الموطن الذي تهاجر إليه المفاهيم التي تمت بلورتها في علوم إنسانية أخرى، كاللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس، وحتى العلوم الدقيقة مثل الفيزياء (مفهوما الفضاء والزمان).. إلخ، وكذا النسيج الذي تتلاقح فيه وتتخاصب معارف ومفاهيم متباينة ومتباعدة لتنبني في منهج أو مقاربة لمواجهة نص أدبي ينتصب باعتباره سؤالاً.

في أيامنا الحاضرة التي يلفّها السواد والتململ من كل حدب وصوب، وفي زمننا المتردّد الذي يضبط إيقاعه التطرّف ويستهويه الانغلاق على الآخر، كان لابدّ من استراق النظر إلى ما تحويه جعبة الكاتب المكسيكي وابن جيل «كراك» خورخي فولبي. يجري استدعاء هذا الصوت الكتابي مراراً في وسائل الإعلام الغربيّة للوقوف على ما عنده، وها هي صحيفة «إيل موندو» الإسبانية تشرع له صفحتها الأدبيّة أخيراً، مجرية معه حواراً مواتياً في الفحوى والتوقيت. أظهرت اليومية الواسعة الانتشار رغبة في أن تصغي إلى مقاربة فولبي المنوطة بقدرة بعض صنوف الناس على جعل الإنسانيّة، في معناها الأسمى، تندثر.

هل توجد خصوصية للكتابة النسوية؟ وهل هناك وعي لدى الكاتبات خاصة في مجال السرد الروائي بطبيعة الاختلاف بين الكتابة النسوية والكتابة الذكورية؟ لا شك في أن هذا السؤال قد شغل كثيراً من الباحثين والأدباء، وهو ما نحاول الإجابة عنه في هذا المقال.

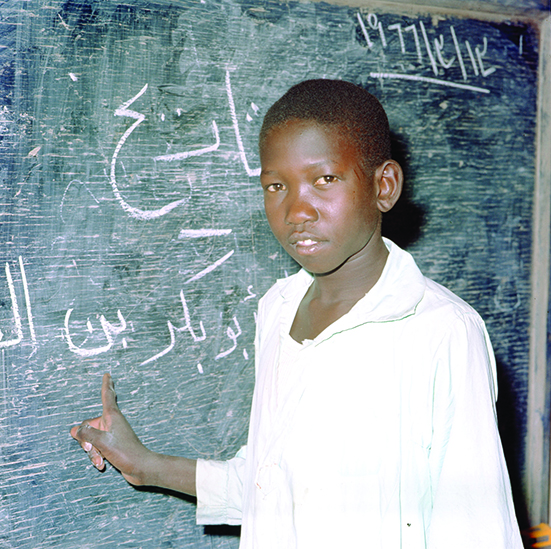

من أهم القضايا المطروحة لدى المجتمعات الإفريقية السودانية (négro-africaines) منذ عهد الاستعمار إلى يومنا هذا، أنّها على قدر ما حاولت تطويع لغاتها لنظام الكتابة، ظلتّ عاجزة عن النهوض بها إلى مصاف الصيغ الحداثية في استعمال الألسنة، غير أنّ بعض تلك اللغات عرفت في تاريخها محاولات مهمة في الانقياد لنظام الكتابة، لعلّ أبرزها توظيف الأبجدية العربية.

يهل شهر رمضان الكريم علينا كل عام ويتضوع الجو العام بأريج طيب من التاريخ، والموروث الشعبى، والحكايات الشخصية والعامة، فضلاً عن الذكريات التي ترتبط بالشهر الفضيل وترحل بالمرء بعيداً في رحاب الزمن ترتبط بطفولته أو صباه، أو بلده والناس في هذا البلد، وتحمل الحنين إلى الماضي، على الرغم من أن هذه الذكريات بطبيعة الحال ليست وقفاً على شهر رمضان. كما أن الماضي الذي نحنُّ إليه ليس كله وقفاً على ما يربطنا بالشهر الكريم.

يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ حَمَامَةْ ويُطِلُّ صَوْبَ الْقَيْظِ وَجْهَ غَمَامَةْ! يَا أَوَّلَ الصُّبْحِ اسْتَفَاقَ عَلَى النَّدَى يَا آخِرَ الليْلِ اسْتَفَزَّ مَنَامَهْ!

أيهما الأَوْلى: ترجمة المعنى أم المبنى؟ وما إمكان الحفاظ على إيقاع فواصله؟ وهل تطول الترجمة المعنى؟ أم تطول الأسلوب؟ بما أنّ القرآن الكريم كلام الله يمتاز بأسلوبه عن كلام البشر فهو الثرّ المعجز. هذه إشكالية أولى أثارها الجاحظ قديماً، حيث ذكر صعوبتها، لعدم تكافؤ النصين المنقول منه والمنقول إليه: فالأول كلام الله والآخر كلام البشر، مقترحاً مصطلح «تفسير القرآن» بغير العربية، وهذا ما جعل حسن حمزة مسؤول شعبة الدكتوراه في جامعة ليون الفرنسية سابقاً (مترجم فرنسي عربي) يؤكد صعوبة فصل المعنى عن المبنى في النص القرآني. والإشكالية الثانية: هل يمكن أن ينقل المعنى نقلاً أميناً من دون خيانة النص؟ فلماذا يُترجم القرآن الكريم؟ وهل رأيتم أحداً من النّاس دخل في الإسلام بفضل قراءة تفسيرٍ مترجمٍ؟