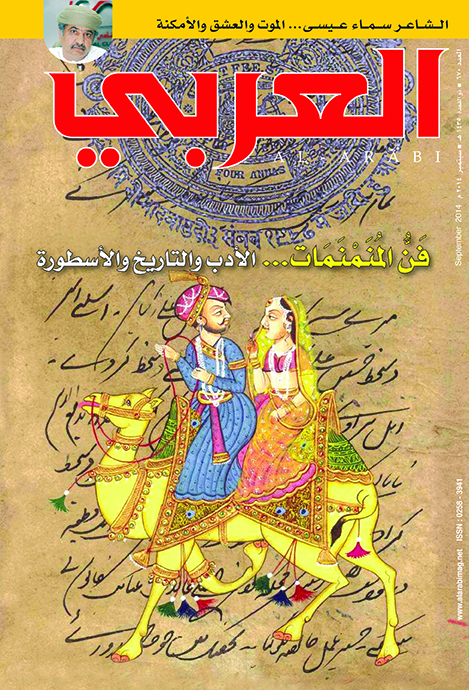

العدد (670) - اصدار (9-2014)

على الرغم من تقدم علم الآثار والمعرفة التاريخية يظل الغموض محيطا بحضارات عالمية قدمت الكثير لتاريخ البشرية. وحديثنا هنا عن واحدة من تلك الحضارات القديمة التي أعيت العلماء بحثا وتنقيبا وتفكيرا على مدى سنين طوال امتدت قرونا. لم يبرز هذا الاهتمام كمحض صدفة، ولكنه كان نتيجة إشارات مبعثرة ومتفرقة تشير إلى وجود شعب عاش في فترة تاريخية سحيقة، واستطاع أن يصل إلى مفاتيح المعرفة التي فتحت له أبواب الحياة والخلود وشرعت للعالم نوافذ ساعدته على التقدم العلمي والتطور الفكري. إنها قصة حضارة تحكي معرفة شعب بعلومٍ لا يتسنى لمن عاش في تلك الفترة الوصول إليها، حتى إن بعض أوائل المستكشفين لهذه الحضارة ظنوا بأنّ هذا الشعب نزل من السماء!

كأنه زاهد يمضي صوب مغارته البعيدة، لا يكتب إلا الموت إذ يرصد الحياة، تشعر بدبيب حروفه على صخر جبال أمامه. جبال داخلة، صامت لولا تلك الكلمات التي يكتب بها عن الموت معبّرا عن العشق، مترادفان في قلبه، كتلازمهما في نصوصه التي (ربما) لا تباغت قارئها قدر ما تدهشه، لأن صوت الإنسان فيها يكاد يكون معروفا، إنما صخب الجمال في نصوصه كفيل وحده بفلق صخر الشعور ليتدفق الإحساس بكلماته.

الحركة الشعرية في الكويت تمتد بجذورها عبر سنوات بعيدة، منذ أن بدأ شعراء العامية أو الشعر النبطي في تصوير مشــاعـــر القبائــــل ورجال الباديـــة في مواجهة قحــط الطبيعــة الصحراويـــة القـاسيـــة وتمجـــيــد الشجاعة والفروسـيــة وإعـــــلاء القيــــم الإنســـانـــيـــة. ومنذ أن بدأت شموس شعر الفصحى تشرق في آفاق الكويت، بزغت أسماء شعراء ساهموا في التعبير عن وجدان قومهم وهموم وطنهم في عصور مختلفة صورت قصائدهم سماتها ومظاهرها في صدق بالغ.

ظلم تاريخ النقد العربي المعاصر اسم الناقد الفلسطيني يوسف سامي اليوسف (1938- 2013)، كما ظلمته الجغرافيا؛ بل ربما كان ظلم من كتبوا عن النقد العربي المعاصر لليوسف أكثر فداحةً وتجاهلاً ونسياناً؛ فهو ناقدٌ يمتلك رؤية ونظرة عميقتين إلى الأدب والثقافة العربيين.

اسمه الحقيقي وديع فرنسيس، أما اسمه الفني الذي اشتهر به وحمله من بعده أولاده، فقد اقترحه عليه الموسيقار حليم الرومي، عندما كان مسؤولاً موسيقياً في الإذاعة اللبنانية. ولد في قرية نيحا الشوف، وهناك بدأ يعب على يد جده «أبوبشارة» كل فنون الفولكلور اللبناني والمشرقي، بمختلف ألوانه، قبل أي نوع آخر من الموسيقى والغناء. ثم تفتحت أذناه على الموسيقى الكنسية المشرقية، ذات الأصول المشتركة موسيقياً مع الإنشاد الديني الإسلامي، في هذه المنطقة من العالم.

المتصفّح لسجلّ الراحل الكبير ليوبولد سيدار سنجور (1906-2001) يقف على مآثر كبيرة في مجال السياسة والشعر خوّلت له أن يكون واحدا من أعظم الشخصيّات التي أنجبتها القارة السوداء خلال القرن العشرين.

يقول جيمسون «ليس هناك حقل من الحقول المعرفية شعر فيه رجاله بموت الحداثة وأعلنوا عن ذلك بصورة حادة، مثلما حدث في فن العمارة».

البطالمة أسرة مقدونية أسسها بطليموس (ت. 283 ق. م.) الذي كان قائدا من قواد الإسكندر الأكبر. وقد حكم بطليموس مصر، وجعل الإسكندرية عاصمة دولته. استمرت هذه الأسرة في حكم مصر والمناطق التابعة لها حكما فرديا حتى عام 30 ق. م. عندما أطاح بحكمهم الرومان. كان بطليموس شغوفا بالعلم والمعرفة، وازداد بهما شغفا لما رأى حضارة الفراعنة وإنجازاتهم الهندسية وعمق معرفتهم الكيميائية والفلكية. كما تأثر أيضا بعبادة الفراعنة وفلسفتهم الدينية، وأصّل مُلْكا دام 250 عاما تقريبا على التقاليد والطقوس نفسها.

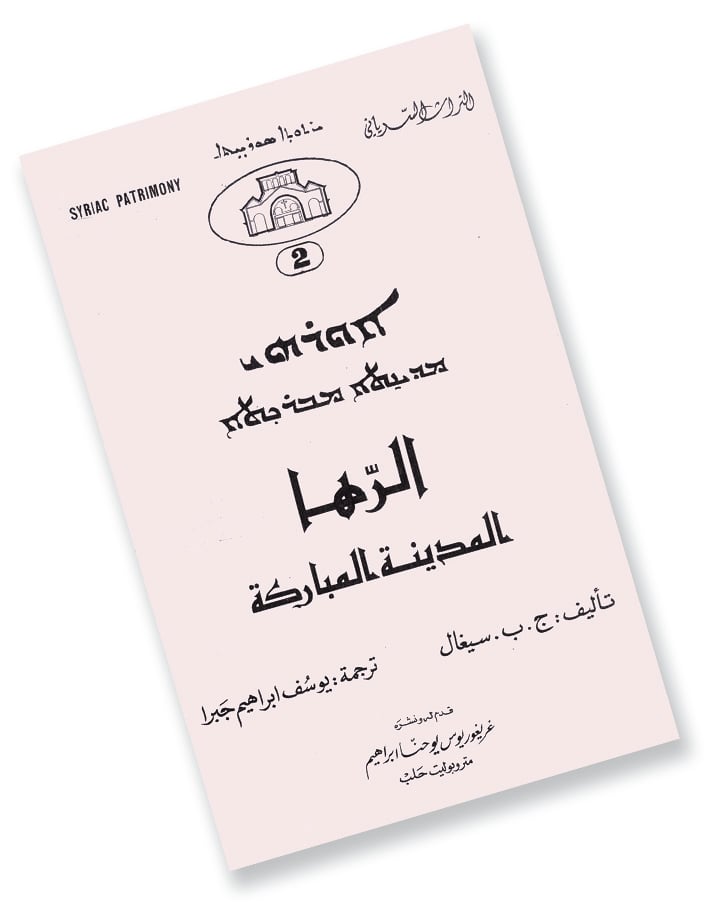

عُرفت النصرانية في بلاد الجزيرة الفراتية (دجلة والفرات) منذ ما قبل الإسلام، حيث شملت العـــرب والآرامييــــن الــذين سكنــوا تلك المنطقة. وكـــان انتشــار النصرانية قد بدأ أولاً في المــدن، ليمتد في ما بعد نحو الريف، وكان للرهبان دور كبير في نــشـــر النصرانيـــة، حتى تحولت سورية في القرن السادس الميلادي إليها.

تشد القوافل الرِّحال، تجتاز البلاد والأقطار، وتقطع آلاف الأميال في طريقها إلى الحجاز، ويمر المحمل الشريف محمولا فوق ظهور الجمال حاملا كسوة البيت المعمور, يتبعه آلاف الحجيج يدفعهم شوق وحنين لتلبية النداء... كل إليه مشوف... كل به يطوف...كل به تتعلق عيناه ويداه ورجاؤه ودعاؤه وهيبته ولوعة دموعه من كل طريق إليه... من كل فج عميق إليه يهرعون مهرولين وزاحفين، حثيثي الخطى في خفة وقعيد محمول في محفة لا يعرف المستحيل، وفي العصر المملوكي كانت القاهرة تتجمل كالعروس بالزينات ويجوب المحمل الشريف بين الشوارع والطرقات المحتشدة بالجموع الغفيرة، وتتطلع العيون، وتهفو القلوب لرؤية الموكب المهيب الذي تبارى كل سلاطين وملوك مصر في الاحتفاء به إجلالا لبيت الله الواحد الأعظم الذي تسقط الأقنعة أمامه، حيث الإنسان، كل إنسان لا يستثنى غني أو متعلم أو ملك أو أمير... الكل أمام تعظيم البيت صغير صغير والعظمة لله وحده، بل لعل أشد الناس خشوعًا وخضوعًا... بكاء ونحيبًا، الأشداء الأقوياء... لعل التكفير عن غرور الإنسان... ولعلها الحقيقة التي غابت في زحام القاهرة يوم المحمل.

الشيخ الشاعر الأديب السعودي عبد الله بن إدريس هو أحد رواد الأدب والتعليم والصحافة في المملكة العربية السعودية، وهو غني عن التعريف، فحين يذكر الرواد المعاصرون بعد تأسيس المملكة يحضر ضمن الرعيل الثاني، والبعض يضعه ضمن الرعيل الأول في المشاركة في رسم المشهد الأدبي والثقافي، وبطاقته الشخصية تقول: هو عبد الله بن عبدالعزيز بن زامل بن إدريس، ولد في «حـَرْمة» بمنطقة سدير التابعة إداريا لمنطقة الرياض، عام 1347 هـ، نحو عام 1928م.

من الأسماء التي عمرت فضاء نشأتي, إذ كان حينها قرين أسماء تبدَّت لنا كالنجوم في فضاء الأدب المحلي, نقرأهم في الصحف أفكارا ذات مساس بما في مجتمعنا من قضايا: اللغة, والتربية, والعروبة, والتطوير, والنقد, والدرس, والتعليم, والقراءة, وما يلوح في المخيلة الغضة فنتذوق, ونتأثر..., وفيهم كان ساطعا, تؤجَّج فينا الوطنيةُ بما يقول, وتطفو طاقة اعتزازنا بالانتماء العربي في ما يقصِد, وتؤسَّس ركيزة اللغة, ومذاق جمالها بما يصوغ, وثمة نزعة يشعل بها حنايا الخفوق لقضايا عربية, فينشط الإحساس بها كفلسطين الجريحة, والجزائر المحتلة, ومصر العلم, والثقافة, والنقد, تماما كما كان يفعل نشيد «بلاد العرب أوطاني» بالناشئة حينذاك, مع أنه يعود بنا إلى المكانة المرموقة للحرمين موئل وطن يحتضننا بما يبثه من طموحاته عنه لمواكبة ما يستجد من حولنا في ما يثير من أفكار, ويبوح من شعر.