العدد (660) - اصدار (11-2013)

لم يكن الأديب الكبير، الروائي والشاعر والناقد والفنان، جبرا إبراهيم جبرا يحسب يوماً أن الدار التي ابتناها أوائل ستينيات القرن الماضي بحي المنصور في بغداد لتكون «السكن - التاريخ» له وعائلته، ستدمرها يوماً «سيارة ملغمة» وتحيلها أكواماً من الحجارة والتراب، آتية على كثير مما كان فيها، ومن كان فيها: السيدة التي كانت تسكن الدار وتُعنى بها، وابنها، والأعمال الفنية التي تمثل مقتنياته من أبرز أعلام الفن العراقي، إلى جانب أعماله هو، ومكتبته الشخصية، وآلاف الأوراق والوثائق التي تنطوي على مادة أدبية وتاريخية مهمة.

إذا كان جبرا أراد لعمله الشعري الأول «تموز في المدينة» (1959) أن يُعين أبعاد الحداثة الشعرية كما وعاها بمدلولاتها الإبداعية، وأرادها متحققة من خلال هذا الرمز الدال «تموز»، كما أخذه في بعده ومعناه عن حضارة وادي الرافدين وثقافتها التي قرنت الشعر بالحكمة، والفن بتجليات الوجود الإنساني، فإنه سيعطي هذه الحداثة بُعداً مفهومياً غير ذلك الذي تحقق لها في ثقافات أخرى. فـ «تموز» وهو يعود إلى الحياة مجدداً، وبروح متجددة، لا ينقطع عن جذوره التي تمثل جبرا نفسه فيها موقفاً حداثياً / تجديدياً لم ينفصل عن تلك الجذور (التي ندعوها، هنا، التراث).. وقد أكد هذا لا من خلال عمله الشعري وحده، وإنما في نظرته النقدية في أعمال فنان مثل جواد سليم، على وجه التخصيص.

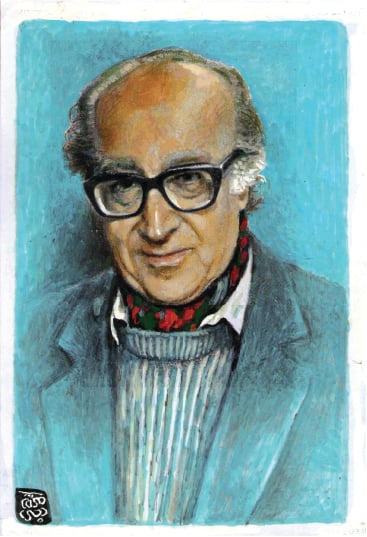

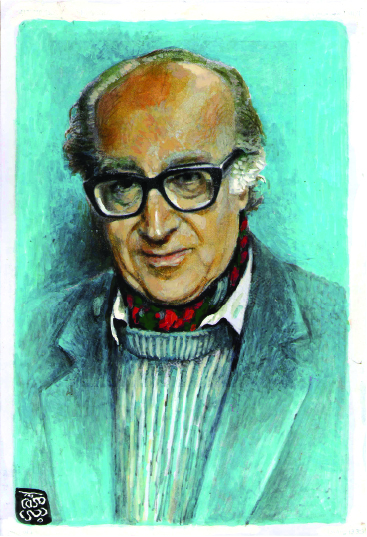

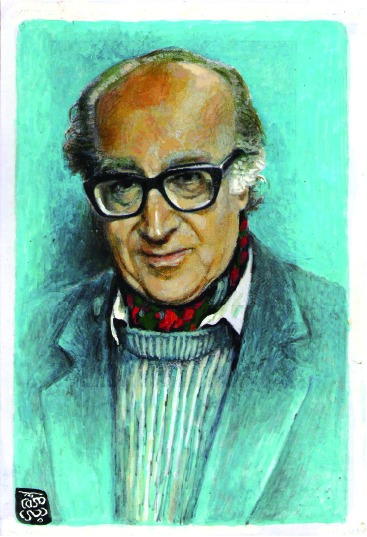

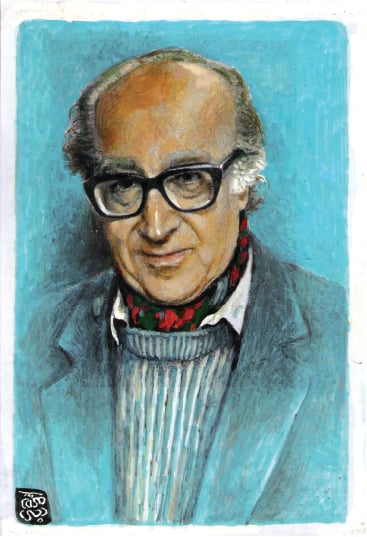

علينا أن نذكر، في بداية هذا المبحث، أن جبرا إبراهيم جبرا كان متعدد المواهب الأدبية والفنية، إبداعاً ونقداً؛ كتب الرواية، والنقد الأدبي والفني، ومارس الترجمة حتى عُد أحد المترجمين العرب المهمين، ولاسيما في ترجماته الشكسبيرية، وأدار فرشاة الرسم على لوحاته التشكيلية. ومع ذلك، لم يكتف جبرا بكل هذه الأنشطة المتنوعة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين عزم على الدخول في مملكة الشعر كي يُصبح عضواً عاملاً فيها؛ فكان له ما أراده لنفسه، أياً كان رأي غيره في ما أراد.

بعد أن توارى «وليد مسعود» عن الأنظار في رواية «البحث عن وليد مسعود» لجبرا إبراهيم جبرا، وأصبح مصيره مجهولاً لا يعرف به أحد من المقربين له في بغداد، ظهر «جواد حسني»، وهو من شخصيات الرواية، بمظهر المؤلف الذي يعد كتاباً عنه يجمع فيه آثاره الأدبية، ويتطلع إلى تدوين سيرته الشخصية والمهنية والثقافية بين فلسطين والعراق منذ وصوله إلى بغداد إلى يوم اختفائه الغامض، معتمداً في ذلك على ما كتبه وليد عن نفسه وعن أسرته، وما رواه أصدقاؤه عن علاقتهم به، بما في ذلك تجارب حياته مع نخبة من نساء المجتمع البغدادي ورجاله، فتلك مادة وافية يمكن الاعتماد عليها في الكتابة عن شخص استأثر بدور ثقافي واجتماعي في بغداد حوالي منتصف القرن العشرين وما بعده.

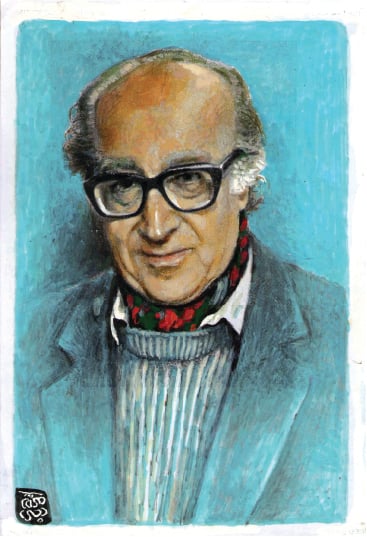

لا يكتمل البحث في حركة الحداثة الشعرية العربية، ما لم يتوفَّر الباحث على دراسة ما كان لجبرا إبراهيم جبرا (1920 – 1994) من دور في إطلاق تلك الحركة والمساهمة في رسم معالمها. ولا يكتمل إدراكنا لبدايات تلك الحركة التي أخذت ملامحها بالتبلور قبيل منتصف القرن العشرين لتسود في ما بعد المشهد الثقافي والإبداعي العربي في بقاع عدة في الوطن العربي، ما لم نبحث في الطوية الفكرية والثقافية لجبرا والظروف الموضوعية لتشكلها. ولئن لم تكن أي حركة تجديد في التاريخ الفني والثقافي العالمي لتكون، لولا تضافر مجموعة متداخلة من العوامل المجتمعية - التاريخية والذاتية - الجماعية تهيئ لانبثاقها وترعى نماءها وازدهارها، فإن للفرد وللموهبة الفردية دوراً أساسياً لا يمكن إنكاره.

تحول الفن السابع في العالم إلى لسان حال العديد من الأمم والمجتمعات، يعبر عن الماضي والمستقبل، بحلوه ومره، خيره وشره، مثلما يعده البعض مرآة للحاضر، بدأ الحديث عن سينما نوعية، لا تكتفي بسرد تاريخي، ونسخ للحياة الواقعية، أو محاولة لابتكار الخيال الغرائبي في سينما المستقبل، فإذا هي سينما تبحث في دواخل الإنسان.

تشهد بيروت حراكاً سينمائياً ينتج كَماً من الأفلام المتنوعة الأشكال والمواضيع والأساليب الإخراجية، من دون أن يشكل الجيد منها حالة أساسية. لكن الجيد، الذي ظهر جلياً في النتاج الوثائقي في الأعوام القليلة الماضية (مجلة «العربي»، مارس 2013)، لايزال مستمراً في تمييز هذا النوع السينمائي عن غيره، ببراعته في إعادة رسم ملامح مستلة من الذاكرتين الفردية والجماعية، وبقدرته على منح الصورة السينمائية جمالياتها الدرامية والفنية والتقنية.

كانت السينما في منطقة البلقان عامة وجمهوريات ما كان يسمى سابقاً بالاتحاد اليوغوسلافي قد حققت انتشاراً عالمياً واسعاً بعد أن حصل المخرج البوسني الأصل الصربي الجنسية أمير كوستاريكا (Emir Kusturica) من مواليد عام 1954، على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1985 عن فيلم (حينما ذهب والدي للعمل) When Father Was Away On Business، وعام 1995 عن فيلم (تحت الأرض) Underground.ثم جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين عام 2006 عن فيلم (غربافيتشا) Grbavica

تحوّل الفن السابع في العالم بعد مرور أكثر من قرن ونيف من اكتشاف الصورة السينمائية، إلى لسان حال العديد من الأمم والمجتمعات، يعبر عن الماضي والمستقبل، بحلوه ومره، خيره وشره، لكنها أمم تتجنب الحاضر بكل ألوانه، خوفاً من عدم نقل الصورة الحقيقية المعبّرة عنه، وانكشاف خداع الصورة وزيفها لدى الجمهور، وبالتالي سقوط الثقة التي سعى الناص «السلطة» على صناعتها لمدة طويلة لدى المتلقي «الجمهور» الشره الباحث عن حركية الصورة وتلاعبها بالمخيال، بعدما تحوّلت إلى أكثر الوسائل التواصلية شيوعاً لدى الناس، لإسقاطها العديد من العوامل التي يصعب شرحها أدبياً،