التأثر بالإسلام والبُعد الروحي في حياة تولستوي وأدبه

تأثر كثير من الأدباء الروس بالحضارة الإسلامية والإعجاب بالسيرة النبوية، وجاء ذلك من خلال القرب الجغرافي والاقتراب من حياة المسلمين.

وجاء أيضًا من خلال اطّلاع حقيقي على الترجمات التي صورت تاريخ هذه الحضارة، والكتب التي سردت حياة النبي الكريم [، بجانب من الصدق والموضوعية. نجد هذا التأثر واضحًا عند الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين وقصائده العذبة في تأثره بالقرآن الكريم وحياة النبي محمد .

قد وصف الروائي العظيم دوستويفسكي، الذي لم يجد له أنيسًا طوال إقامته في معسكر سجن كاتورغا في سيبيريا، سوى قراءة السيرة النبوية والاطلاع على معاني القرآن الكريم، فكان ذلك خير رفيق، - كما جاء في الرسالة التي أرسلها إلى أخيه ميخائيل - الحالة الوجدانية التي يعيشها من خلال هذه الكتب التي أرسلها إليه أخوه، الأمر الذي جعل دوستويفسكي يطلب المزيد.

ثم يأتي الفيلسوف والكاتب العظيم ليو تولستوي أكثر هؤلاء تأثرًا بالإسلام وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اقترابًا من حياة المسلمين والتأثر الواضح بمظاهر هذه الحياة، من خلال إقامته الدائمة في أخريات حياته بمزرعته، بعيدًا عن الترف ومُتع المدينة. ففي آخر تسعة أيام أراد تولستوي أن يعيش هذه الحياة الروحية بالقرب من الفلاحين الكادحين، وكان أغلب هؤلاء الفلاحين من قرى مسلمة، فأبصر صلاتهم، وتركهم كل شيء في أثناء الأذان وافتراشهم الأرض لأداء الصلاة.

من قريب، رأى الكاتب العظيم عمق هذا التواصل وماهية الحياة الروحية التي يحياها هؤلاء الفقراء الذين يعملون في أرضه، وأخذه التأمل إلى مراجعة حقيقية لكل حياته، وعودة إلى قراءة سيرة الرسول الكريم [، التي رأى فيها البعد الروحي والدعوة إلى التخلي عن المادة التي تقف حائلاً بين انطلاق الإنسان نحو الكمال وبين اتّباعه طريق الشيطان.

وفي تصرُّف مفاجئ من الكاتب، ترك المدينة الصاخبة ياسنايا بوليانا، التي يقع فيها منزله، حيث كان يعيش مع زوجته وأحفاده، بكل ما فيها من المتع وأبّهة العيش، وفي فجر أحد الأيام من عام 1910 غادر تولستوي سرًّا برفقة سكرتيره الخاص القريب من حياته، وكان يعمل طبيبًا له، تاركًا زوجته التي لم تشاركه وجدانيًا تطلعاته الروحية وعالمه الرحب، وكانت باستمرار في خلاف وشجار دائم مع سكرتيره.

حياة الزهد

تخلى تولستوي عن ثرواته كلها في سبيل القيم الروحية التي عاش من أجلها في السنوات الأخيرة من حياته، الأمر الذي ساعد على وجود شقاق دائم بينه وبين زوجته، التي اضطر إلى منحها حق الحصول على عائدات النشر الخاصة بمؤلفاته.

كانت زوجته غير مؤمنة بأفكاره، وكانت تقف له وتعارضه، فلم يجد تولستوي حلاً سوى البعد عنها والعيش في سلام مع أفكاره التي آمن بها وعاش من أجلها في تلك الظروف القاسية المحيطة به.

وبهدوء تام، ومن دون أن يشعر به أحد، ركِب تولستوي القطار متوجهًا إلى مزرعته البعيدة في قرية كراسنايا، بعيدًا عن كل عائلته، لم يصطحب معه سوى ابنته وسكرتيره الخاص ليعيش حياة زهد، وقد رأى أن ينفصل انفصالاً تامًا عن أسرته، مبررًا ذلك بقوله: «لقد فعلت ما يفعله الناس في مثل سنّي. قرّرت أن أترك الحياة الدنيوية، وأقضي أيّامي الأخيرة في هدوء وعزلة».

وفي طريقه إلى محطة القطار، وقبل الرحلة الطويلة إلى قرية كراسنايا الكائنة في الجنوب، والتي توجد فيها مزرعته، رأى تولستوي أن يتوقف لزيارة أخته القريبة منه في ديرشيماردينو، ثم يبيت ليلته في فندق قريب من منطقة الأديرة، ليغادر في حوالي الساعة الرابعة فجرًا، ميعاد تحرّك القطار، حيث رحلته إلى الجنوب.

وقد رأى بعض معاصري تولستوي في هروبه من ياسنايا بوليانا تصرفًا بطوليًا، وتحررًا من القيود التي تعوق الإنسان عن تطلّعه الروحي وإزالة الحواجز الأخيرة بينه وبين الله تعالى، تلك الحواجز التي فرضتها هذه الحياة، كما وصفت الصحافة الروسية هذا التصرف بـ «الانتصار الروحي».

طريق الحياة

وجد تولستوي في الإسلام الحياة الحقيقية، والسعادة التي أدركها في أخريات حياته مع هؤلاء الفلاحين.

وقد صوّر هذه الحياة وتطلعاته وإشراقاته الروحية من خلال آخر كتبه، تلك الرسالة التي أراد أن يضع فيها خلاصة فكره وتلخيصًا لحياته التي عاشها أخيرًا من خلال تأليفه كتاب «طريق الحياة... رسائل في الروح والموت والحياة»، الذي صدر في عام 1910، وهو العام الأخير من حياته، وقد ترجم الكتاب ونقله إلى العربية المترجم يوسف نبيل.

يتحدث تولستوي في كتاب «طريق الحياة» عن الروح والإيمان والموت والحب والعنف والعقاب والاتضاع والخطايا والإغواءات، وحلم بأن يصبح هذا الكتاب الضخم مقروءًا من ملايين القراء في العالم كله، بعد أن كان شاهدًا على حياة متقلبة وفترة عصيبة من التاريخ الروسي والعالمي.

كتاب «طريق الحياة» هو النتاج الأخير لتعاليم تولستوي الممزوجة بنوع من التصوف العقلي، والمكتوبة بحسّ يمزج بين الموت والحياة، وقد تبقت له بضعة أيام قبل الموت، فيخرج لنا هذا المنتج الإنساني الشديد العمق والبساطة في الآن ذاته، إنها شهادته الأخيرة.

وضع تولستوي خلاصة فلسفته ورؤيته لماهية الحياة، وتأثره الواضح بقيم الإسلام الروحية وبالحياة التي عاشها مع الفلاحين، وقربه منهم ومشاركته لهم حياتهم الخاصة، من هذه الرؤية انطلقت رؤية تولستوي الخاصة ودفاعه عن الإسلام عندما رأى تحامل جمعيات المبشّرين في قازان - وكان تولستوي قد تخرّج في جامعتها بعد دراسته الأدب العربي والفارسي فيها - على الدين الإسلامي، ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أمورًا تنافي الحقيقة، تصور للروسيين تلك الديانة، وتصور حياة الرسول الكريم [ بجانب من الغلوّ والتشويه وعدم الإنصاف، وهي الصورة التي وجدها تولستوي عكس الحقيقة، فهزته الغيرة على الحق، وكتب عديدًا من الرسائل وضّح فيها القيم الحقيقة التي قام عليها الإسلام ودعوته إلى نشر الخير، والحياة البسيطة التي عاشها الرسول الكريم [، تلك الحياة التي وجد فيها تولستوي حياة زهد وتخلّ عن مباهج الحياة، وهو النبي الخاتم.

رسالة قصيرة

وضع تولستوي رسالة قصيرة اختار فيها أحاديث عدة من أحاديث النبي الكريم [ أعجب بها، وجعلها منهجًا وسلوكًا عاش بهما في أخريات حياته.

اختارها وتأثر بها، وأراد نشرها بما فيها من دعوة إلى الفضيلة ونشر الخير والتراحم بين الناس. وقد وضع لها تولستوي عنوان «حُكم محمد»، وترجمها من الإنجليزية إلى الروسية عن كتاب عبدالله السهرودي، الكاتب الهندي الذي جمع مختارات من الأحاديث النبوية تحث على الأخلاق والفضيلة والتسامح.

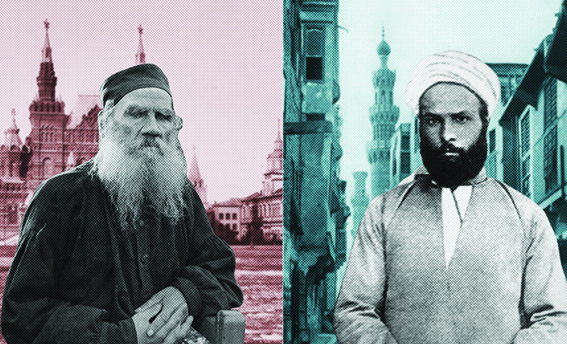

وقد ذاع كتاب تولستوي شرقًا وغربًا، حتى وصل إلى الإمام محمد عبده، الذي كان يشغل منصب مفتي الديار المصرية آنذاك، تلقى الإمام الكتاب بصدر رحب، وتواصل مع تولستوي عرفانًا له وتقديرًا لدفاعه عن الإسلام وعن النبي الكريم [.

رسالة الإمام محمد عبده

كتب محمد عبده إلى تولستوي رسالة يوضح فيها هذا التقارب بين الإسلام ورؤية الأخير الخاصة له، وفي الخطاب يشير الإمام إلى أنه لم يحظ بمعرفة تولستوي شخصيًا، لكن هناك التقارب الروحي الذي جمع بينهما.

وقد كتب الإمام هذه الرسالة، وأرسلها إلى تولستوي في 2 أبريل 1904، تواصلاً معه، وإعجابًا بفكره وفلسفته، ويقول فيها:

«أيها الحكيم الجليل موسيو تولستوي... لم نحظَ بمعرفة شخصك، لكننا لم نُحرم التعارف مع روحك، سطع علينا نور من أفكارك، وأشرقت في آفاقنا شموس من آرائك، ألّفت بين نفوس العقلاء ونفسك. هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التي فطر الناس عليها، ووفقك إلى الغاية التي هدى البشر إليها، فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويثمر بالعمل. ولأن تكون ثمرته تعبًا ترتاح به نفسه، وسعيًا يبقى به ويربى حسنه، وشعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا عن سنّة الفطرة، وبما استعملوا قواهم التي لم يمنحوها إلا ليسعدوا بها فيما كدر راحتهم وزعزع طمأنينتهم.

ونظرت في الدين نظرة مزعت حجب التقاليد، ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد، ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه، وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه، فكما كنت بقولك هاديًا للعقول كنت بعملك حاثًا للعزائم والهمم، وكما كانت آراؤك ضياء يهتدي به الضالون، كان مثالك في العمل إمامًا يقتدي به المسترشدون، وكان مدادًا من عنايته للضعفاء الفقراء، وإن أرفع مجد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح والإرشاد هو هذا الذي سمّاه الغافلون بالحرمان والإبعاد.

وفي نهاية الرسالة يرجو الإمام محمد عبده ألا ينقطع التواصل بينه وبين تولستوي، وأن يمد الله تعالى في عمره ليظل مدافعًا عن قيم الحق والعدل، وعن حقوق الفقراء وعونًا يساعد المحتاجين».

ويقول الإمام في نهاية هذه الرسالة:

«هذا وإن نفوسنا لتواقة إلى ما يتجدد من آثار قلمك فيما تستقبل من أيام عمرك، وإنّا نسأل الله أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك، ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك ويسوق النفوس إلى التأسي بك في عملك، والسلام».

رد تولستوي على رسالة الإمام

لخّص الإمام محمد عبده في الرسالة ما عرف عن حياة تولستوي وتطلعاته الروحية، ويبدو أن حياة تولستوي الأخيرة كانت مصدر حديث وإعجاب كل من سمع بها وقرأ عنها.

رأى الإمام في تولستوي المصلح الكبير الذي أخذ يهدي الناس ويدافع عن حريتهم، ويبث فيهم روح المحبة وحب الخير.

كما رأى أنه بمعرفته بالإسلام وبقيمه الداعية إلى إصلاح الناس وهدايتهم إلى الفطرة السليمة التي هدى الله تعالى الناس إليها، وفي الحياة المتواضعة التي عاشها تولستوي واختارها لنفسه، تأثرًا واضحًا بالسيرة النبوية وحياة الرسول الكريم [.

وقد أجاب تولستوي الإمام برسالة مماثلة، شكره فيها على حسن ثنائه، مشيرًا إلى تقديره العظيم للإمام، ومتمنيًا التواصل معه.

وقد جاءت الرسالة في كتاب «ورثة تولستوي» للمترجم أحمد صلاح الدين، ويقول تولستوي في هذه الرسالة: «لقد تلقيت رسالتكم الطيبة الحافلة بالمديح، وهأنذا أسارع بالرد عليها، مؤكدًا لكم أولاً السعادة الكبرى التي أعطتني إياها، إذ جعلتني على اتصال برجل متنور، حتى ولو كان ينتمي إلى إيمان يختلف عن إيماني الذي ولدت فيه وترعرعت عليه. ومع هذا، فإني أشعر بأن ديننا واحد، لأني أعتقد أن ضروب الإيمان مختلفة ومتعددة.

وإني لآمل ألا أكون مخطئًا، إذ أفترض - عبر ما يأتي في رسالتكم - بأنني أدعو إلى الدين نفسه الذي هو دينكم، الدين الذي يقوم على الاعتراف بالله وبشريعة الله التي هي حب القريب ومبادرة الآخر بما نريد من الآخر أن يبادرنا به.

إنني مؤمن بأن كل المبادئ الدينية الحقيقية تنبع من هذا المصدر، والأمر ينطبق على كل الديانات، وإنني لأرى أنه بمقدار ما تمتلئ الأديان بضروب الجمود الفكري والأفكار المتّبعة والأعاجيب والخرافات، بمقدار ما تفرّق بين الناس، بل تؤدي إلى توليد العداوات فيما بينهم، وفي المقابل بمقدار ما تخلد الأديان إلى البساطة وما يصيبها النقاء تصبح أكثر قدرة على بلوغ الهدف الأسمى للإنسانية ووحدة الجميع. وهذا هو السبب الذي جعل رسالتكم تبدو لي ممتعة، وفي النهاية أرجو أن تتقبلوا - يا جناب المفتي - تعاطف صديقكم تولستوي».

«حُكْم محمد»

تلك الروح لا نجدها إلا بين نفس صافية عاشت في عالم من الروحانية والصفاء، بعيدًا عن صخب الحياة وثورتها المادية، روح تولستوي الكاتب والفيلسوف الذي أدرك سر هذه الحياة فابتعد عنها، وظل في مزرعته يتأمل مصدر السعادة الحقيقية في وجوه الفلاحين المسلمين الذين لازمهم حتى وفاته.

يلخّص تولستوي رسالة الإسلام الذي جاء بها الرسول الكريم [ هداية للبشرية ورحمة لها في بضع كلمات جاءت في صدر كتابه «حُكم محمد»، إذ يقول:

«خلاصة هذه الديانة التي نادى بها محمد أن الله واحد لا إله إلا هو، وأن الله رحيم عادل، وأن مصير الإنسان النهائي متوقف على الإنسان نفسه، فإذا سار حسب شريعة الله وأتم أوامره واجتنب نواهيه، فإنه في الحياة الأخرى يؤجَر أجرًا حسنًا، وإذا خالف شريعة الله وسار على هواه فإنه يُعاقب في الحياة الأخرى عقابًا شديدًا. وأن كل شيء في هذه الدنيا زائل، ولا يبقى إلا الله ذو الجلال، وأنه من دون الإيمان بالله وإتمام وصاياه لا يمكن أن تكون حياة حقيقية، وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته ومحبة بعضهم، ومحبة الله تكون في الصلاة، ومحبة القريب تقوم على مشاركته في السراء والضراء، ومساعدته والصفح عن زلاته، وأن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يقتضي عليهم أن يبذلوا وسعهم لإبعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات النفسانية، والابتعاد أيضًا عن الملذات الأرضية، وأنه يتحتم عليهم ألا يخدموا الجسد ويعبدوه، بل يجب عليهم أن يخدموا الروح وأن يزهدوا في الطعام والشراب، وأنه محرّم عليهم استعمال الأشربة الروحية المهيّجة، ومحتّم عليهم العمل والجد وما شابه ذلك».

لعل في هذه الخلاصة الذي لخّص فيها تولستوي مضمون رسالة الإسلام والقيم التي دعا إليها سبيلًا اتخذه منهجًا لحياته.

الوصول إلى الحقيقة

أحب تولستوي في الإسلام دعوته إلى الاهتمام بالروح وتزكيتها، وترك ملذات الجسد عن طريق الزهد فيها، ورأى في الإسلام خلاص البشرية من قيود المادة وانطلاقها نحو الحرية الحقيقية التي تتمثّل في اتباع أوامر الله تعالى وترك نواهيه، والسعي نحو طريق الآخرة، والتعفف عن شرب الخمر، وكل ما من شأنه أن يقتل طموح النفس نحو الصفاء الروحي والعروج إلى عالم من السمو والطمأنينة، لتدرك النفس ماهية وجودها ورسالتها الحقيقية التي من أجلها وجدت في هذه الحياة.

آمن تولستوي أيضًا بقيمة العقل في معرفة سر الوجود، ووصولاً إلى الحقيقة يرى أن العقل أعظم هبات الله تعالى للإنسان. من خلاله نرى كل شيء على صورته، ونصل من خلال التأمل والتفكير إلى عظمة الله تعالى وقدرته وإبداعه.

ويرى أن أهم عمل يمكن للإنسان أن يقوم به في حياته كلها هو التفكير والتأمل من خلال العقل «الفكرة العقلية الوحيدة عن حياتنا هي أن ننفّذ مشيئة الله الذي أرسلنا في هذه الحياة». وتزداد هذه الرؤية وضوحًا في مجمل الرسالة التي أرسلها إلى السيدة آنا جيرمانوفنا، التي كانت تقطن بإحدى مقاطعات أستونيا الشمالية، والتي فكرت في إصدار مجموعة من الأعمال الأدبية يذهب ربحها لمصلحة المجذومين، وقد توجهت إلى تولستوي في 8 مايو 1894 كي يمنحها مجموعة من أعماله، ليشارك بها في المجموعة التي تودّ إصدارها، لكنه انشغل بأعمال كثيرة، فأرسلت إليه في 17 سبتمبر تطلب منه - إن لم يتمكن من إنهاء عمل أدبي يشارك به في مجموعتها - أن يجيب عن ثلاثة أسئلة أرسلتها إليه ليشارك بها فيها، هذه الأسئلة هي:

أسئلة جيرمانوفنا

1 - هل يجب على البشر - الذين لا يحوزون قدرات عقلية رفيعة - أن يسعوا إلى التعبير عن الحقائق التي توصلوا إليها عن حياتهم الروحية عبر كلمات واضحة؟

2 - هل يجب أن نسعى إلى الوصول إلى فهم واضح وكامل للحياة الروحية؟

3 - كيف يمكننا في لحظات الصراع والشك أن نعرف إن كان الضمير يتحدث إلينا، أم أنه العقل الذي طغى عليه الضعف؟ وقد أجاب تولستوي في رسالة طويلة عن كل هذه الأسئلة، التي عبّرت عن رؤيته الخاصة في الإصلاح والتأمل وروح العقل وقدرته في الوصول إلى الإيمان الخالص.

كتب تولستوي الرسالة وأرسلها في 26 نوفمبر 1894، ونتيجة لتصادمه في سنواته الأخيرة مع الكنيسة، فقد رفضت الرقابة نشر خطابه الذي يتضمن الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها هذه السيدة، كما جاء في مضمون آخر خطاب أرسلته جيرمانوفنا له في 18 ديسمبر.

تعمقت قراءات تولستوي الروحية، وامتدت رؤيته الخاصة في البحث عن حقيقة الأديان التي يرى أن جميعها في مضمونها الروحي تصل بالبشرية إلى سبيل للخلاص من طوق الحياة المادية.

وهو يرى أن الدين شرط الحياة الضروري لكل إنسان، وأن الأخلاق ليست بمعزل منه، إذ يقول: «لا يمكن أن تتأسس الأخلاق بمعزل عن الدين؛ ليس فقط لأنها تنتج عنه وعن مفهوم العلاقة التي تربط الإنسان بالعالم، بل أيضًا لأنها تتضمن بداخلها روح الدين ومقتضياته».

قراءة متعمقة

من هنا كانت أفكار تولستوي تحث على الفضيلة ومكارم الأخلاق والتسامح، وقد اتجه إلى قراءة الإسلام قراءة متعمقة استشف فيها الروح التي يبحث عنها والإجابة عن سؤال طرحه طويلاً، عن الخلاص الروحي وعن إصلاح الروح وتهذيبها، فكانت بعض قصصه تشير إلى هذه القيم الروحية التي اكتسبها من وحي قراءة حقيقية لسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومعايشته مع جيرانه وعمال مزرعته الفلاحين الذين كان أغلبهم - كما ذكرنا - من الفلاحين المسلمين.

جاء بعض قصصه يحمل طابعًا عربيًا، وأسماء عربية تمثّل أحداثًا تعبّر عن فكره وتأثره بالإسلام وآداب المشرق، كما في قصته الطويلة «الحاج مراد» التي صدرت ترجمتها أخيرًا للكاتب المترجم هفال يوسف، وقد كتبها تولستوي عام 1904. في بداية هذه القصة نجد وصفًا بديعًا لقرية محكت الشيشانية القابعة وسط الحقول الجبلية، ويصف تولستوي مشهد وصول الحاج مراد إلى هذه القرية وصوت الأذان مصاحبًا لوصوله، في إشارة إلى تأثره بهذه الطبيعة وتلك الشعائر.

نجد في القصة أيضًا ألفاظًا مثل إلقاء السلام وردّ السلام، في الحوار الذي جمع بين الحاج مراد وشيخ القرية، وكلها دلالة تشير إلى إيمان تولستوي وتأثره بهذه البيئة التي عاشها في أواخر حياته.

أسير القفقاس

وفي قصة «أسير القفقاس»، وهي إحدى قصصه المختارة الصادرة أخيرًا، التي جمع بعضها الكاتب والمترجم غائب طعمة فرمان، يشير تولستوي في بدايتها إلى أنها قصة من وحي الحقيقة تصور حياة ضابط في جبال القفقاس.

وتشكل أحداث القصة تأثره الواضح بتلك المعايشة والتقارب عبر أبطال القصة وطريقة الحوار والأمثلة العربية التي جاء بها على لسان أبطال القصة، وحوار بطل القصة جيلين ورؤيته لهذا العجوز الذي كان محافظًا دائمًا على الصلاة، ويصف تولستوي مشهده بقوله: «كان جيلين لا يراه إلا حين يأتي ليصلي في المسجد»، وعلى هذا النحو صاغ تولستوي القصة بطابع نرى فيه بوضوح إيمان الكاتب بقيم الإسلام.

وقد أدرك تولستوي هذه القيم وآمن بها، ورأى في النبي الكريم [ اكتمال عقد الأنبياء الذين اختارهم الله تعالى لنشر السلام على هذه الأرض.

وقال عن النبي محمد [ إنه «لم يقل إنه نبي الله الوحيد، بل اعتقد أيضًا بنبوّة موسى وعيسى المسيح، وقال إن اليهود والنصارى لا يُكرهون على ترك دينهم، بل يجب عليهم أن يتمّموا وصايا أنبيائهم».

ويذكر كيف تحمّل الرسول الكريم [ الأذى من قومه في سبيل التخلي عن دعوته، فازداد صبرًا وعزيمة حتى أتم تبليغ الرسالة.

ويقول «في دعوة محمد الأولى احتمل كثيرًا من اضطهاد أصحاب الديانات القديمة، شأن كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق، ولكن هذه الاضطهادات لم تثن عزمه، بل ثابر على دعوة أمّته».

حديثه عن النبي والصحابة

يذكر تولستوي جانبًا من نشأة النبي الكريم [، ومولده في عام 570، من أبوين فقيرين، وكان في حداثة عهده راعيًا، مشيرًا إلى أنه [ مال منذ صباه إلى الخلوة والأمكنة الخالية بغار حراء في الأعالي، بعيدًا عن جبال مكة، وعمّا يدور من أحداث فيها، وهناك كان يتأمل الوجود وينظر في خلق السماوات والأرض.

وفي وصفه لحال الصحابة الأوائل الذين آمنوا بالرسالة في بداية إشراقها وتحمّلوا مع الرسول الكريم [ كل أذى في سبيل نشر الدعوة والذود عنها، هؤلاء الأصفياء الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا عونًا وسندًا لرسوله الكريم، تحدث تولستوي عن تواضعهم وزهدهم وتخليهم عن كل مباهج العيش والترف وحبهم للعمل والإيثار ومساعدة الفقراء والمحتاجين، هذه القيم التي عاش تولستوي من أجلها وتمثّلها في آخر أيام حياته.

يقـول تولستـــوي: «امتـــاز المؤمــــنون بتواضعهــــم وزهدهم في الدنيا وحب العمل والقناعة، وبذلوا جهدهم لمساعدة إخوانهم في الإيمان لدى حلول المصائب عليهم، ولم يمض زمن طويل حتى أصبح الناس المحيطون بهم يحترمونهم احترامًا عظيمًا ويعظّمون قدرهم».

تأمّل ورحيل

هكذا تأثر تولستوي بالإسلام وبالنبي الكريم [، ومثّلت قيمه ومبادئه روح حقيقة طافت بهذا الفيلسوف في عالم من الروحانية، وانعكست بالتالي على صوغ أفكاره وأدبه.

في آخر عشرة أيام من حياة تولستوي، أخذه التأمل إلى حقيقة الوجود، وبعد تأثره بالإسلام وبحياة النبي الكريم [،، وتمثّل ذلك في بُعده - كما ذكرنا - عن حياة الترف والمُتع، وهروبه من كل هذه المغريات، وعيشه ما تبقى من عمره ملازمًا لحياة الفلاحين في زهد وتأمّل وصفاء روحي في تلك البلدة الجميلة التي تكسوها الخضرة، تأخذه المشاهدة وجواره للمسلمين إلى اعتناق حقيقي لقيم الخير والسماحة والدعوة إليها، تلك القيم التي دعا إليها الإسلام، وقد أخذ يبحث على طريق يصله بالله تعالى، فوجد غايته في الإسلام، وعاش مؤمنًا يحسن إلى الفقراء ويعيش في تأمل وزهد حتى وفاته.

توفي تولستوي في العشرين من نوفمبر عام 1910، عن 82 عامًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أصيب به في الطريق، ودُفن في حديقة ضيعة ياسنايا باليانا، بعد أن رفض الكهنة دفنه وفق الطقوس الأرثوذكسية.

ويبدو أن حياة تولستوي الأخيرة كانت بعيدة كل البعد عن قيم الكنيسة ومعتقدها، هذا الأمر هو ما دفعها إلى رفض اعتباره مسيحيًّا، الأمر الذي جعل البعض يظن أنه اعتنق الإسلام بالفعل في آخر أيامه، حسب رأي مترجمة معاني القرآن الكريم إلى الروسية، الأديبة فاليريا بروخافا، حيث تقول: «إن تولستوي أسلم في أواخر حياته، بعد دراسته الإسلام، وأوصى بأن يدفن كمسلم، وقد استدلت على قولها بأنه يلاحظ عدم وجود إشارة الصليب على شاهد قبره، كما في العرف والمعتقد المسيحي». هكذا كانت حياة تولستوي في أخريات عمره، بحثًا عن الحقيقة وهروبًا بالروح إلى آفاق فسيحة، وقد صاغ أدبه متأثرًا بقراءاته عن الإسلام وعن سيرة النبي الكريم [، فكان مثالًا لرسالة الأديب الباحث عن السمو والصفاء الروحي وعن حب الإنسانية وحريتها.