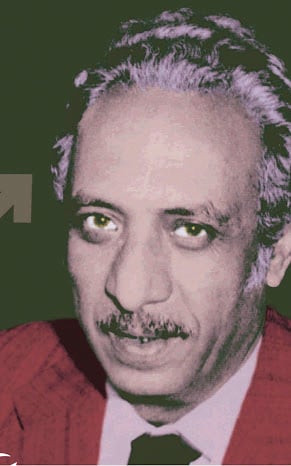

خواطر عن صلاح عبدالصبور

ترجع معرفتي بصلاح عبدالصبور إلى مناسبةٍ اجتماعية قدَّمني له فيها أستاذي د. شكري عياد - يرحمه الله - وكان عياد مِن أعز أصدقائي وأقربهم إلى قلبي، وكان سعيدًا بي، خاصة بعد أن قدمتُ له بحثًا، في السنة التمهيدية (1966)، عن «تطور الموسيقى والإيقاع في شعر صلاح عبدالصبور»، فأُعجب به إعجابًا شديدًا، وقرر بعد الثناء عليه نشره في مجلة المجلة، وكان أيامها يحيى حقي يعمل نائبًا لرئيس تحريرها، وبالفعل استغل عياد مناسبة من المناسبات التي جمعتنا مع عبدالصبور وقدَّمني إليه بطريقة لا تخفي اعتزازه بي، واستقبلني صلاح بالاعتزاز نفسه، خصوصًا بعد أن سمع عني الكثير من أعضاء الجمعية الأدبية التي كنتُ أشاركه الزمالة فيها مع صغر سني.

بعد أن قرأ صلاح المقال/ البحث، طلب مني أن نتقابل لنتحدث عنه. وأتذكر أن جلسات المناقشة تحولت إلى جلسات أسئلة وأجوبة، ولم أتردد أنا في طرح كل الأسئلة التي كانت محبوسة في صدري، فأخذتُ أسأل صلاح عن كل شيءٍ في حياته، ابتداء من دخوله قسم اللغة العربية، وانتهاء بعمله مديرًا للنشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأذكر أنني كنتُ كثير السؤال، وكان صلاح كثير النوال، ولم يبخل عليّ بكل المعلومات التي كنتُ أتطلع إلى معرفتها، وحدَّثني عن الجمعية الأدبية المصرية التي كان عضوًا فيها، بعد أن أغراه صديقه الحميم فاروق خورشيد بالانضمام إليها، كما حدَّثني أيضًا عن يساريّته التي بدأ بها انتماءه السياسي، وكيف أنه سرعان ما تخلَّى عنها عندما حدثت واقعة غزو الاتحاد السوفييتي للمجر سنة 1956، فهجر اليسار، بعد أن رأى في ذلك الغزو فعلًا لا يقل وحشية عن أي غزوٍ استعماري، وكان اليسار يقف ضده بوصفه فعلًا نقيضًا للإنسانية وقرينًا للوحشية. وبعد أن ترك صلاح اليسار قرر أن يتحول إلى المذهب الإنساني، وهو المذهب الأوسع الذي لا يُعلي إلا من شأن الإنسان من حيث هو روح وكيان خالص وبدن يطلب الحريّة والعدل، لذلك قال في بعض أشعاره:

المستقبل/ الزمن الآتي بالنجمين الوضاءين على كفَّيْه/ الحرية والعدل/ الزمن الكاسر للذلّةِ والظلمِ كما تنكسرُ زجاجةُ سمّ/ تتفرق شظْياتٍ لا يلتمُّ لها شمْل/ الزمن المطلقُ للأنسامِ لتحملَ حباتِ الخصْبِ السحرية/ وتفرّقها في أرحامِ حدائقنا الجرداء المختومة بالعقمْ ظل هذا الكلام أقرب إلى «أُقْنُوم» من الأقانيم التي يتمسك بها عبدالصبور، وظل يكره استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وانتقلنا من الحرية إلى غيرها من القضايا، والخلاف الذي نشأ بينه وبين الشيوعيين بعد أن ترك الحزب الشيوعي، وكيف تغيّر موقف الشيوعيين منه، فبعد أن كانوا يشجعونه ويتحمسون له في كتاباته السابقة، ازورّوا عنه، واتخذوا منه موقفًا نقديًّا صارمًا لا يتردد في إظهار الأخطاء أو اصطيادها. وكانت هذه هي اللحظة الزمنية التي عرفتُه فيها، وكان ذلك بعد أن أصدر ديوان «أحلام الفارس القديم» (1964)، الذي هو من أكثر دواوينه أصالة وتميزًا. وكان صلاح قد أصدر بعد «أحلام الفارس القديم» ديوانه الرابع «تأملات في زمن جريح» (1970).

أما عن إبداعه الشعري المسرحي الذي يضعه في الصف الأول من شعراء العالم المحدثين، ويحفر له مكانًا هو جدير به بحقّ بين الشعراء العالميين الذين تأثر بهم، فإنه فاجأ الدنيا بمسرحيته الرائعة «مأساة الحلاج» (1964)، التي تصدَّر مقام البطولة فيها شخصية المنصور بن حسين الحلاج، المتصوف الذي عاش في منتصف القرن الثالث للهجرة ومارس نشاطه في بغداد، وظل يعلّم أبناءها علم الظاهر والباطن، إلى أن أوغر أعداؤه صدر السلطان عليه، فأخذه السلطان بجريمة الصوفية ودعوته العامة إلى الثورة. وكان الاختيار بين الثورة والرضا بالواقع أحد الموضوعات الأساسية في المسرحية، لكنّ الحلاج ينحاز إلى الثورة على الظلم، فينتهي به الأمر مُقيدًا ومُحاكمًا أمام محكمة غير عادلة، وتنتهي المحاكمة بالإعدام. لكن بعد أن يحمل حكم الإعدام السخرية من منفذي الحكم وهم العامة الذين يندفعون إلى تحميل أنفسهم عبء الجريمة بإيحاء من الحاكمين، أو القضاة. وهكذا يبدو الجميع مُشتركين في الحكم بإعدامه؛ لأنه خلع لباسه الصوفي، ونزل إلى الدنيا لكي يتصدى للظلمة ويأخذ لهم حقهم من الظالمين، فيبيح رقبته لقضاة الظلم الذين لا يترددون في الحُكم بقتله. وقد تم عرض مسرحية «مأساة الحلاج» عام 1967 زمن العهد الناصري، حيث قام ببطولتها الفنان محمد السبع، وأخرجها المخرج المسرحي سمير العصفوري، على مسرح دار الأوبرا الخديوية.

أما المسرحية التالية بعد «مأساة الحلاج»، التي سرعان ما فتحت أبواب المسرح الشعري لعبدالصبور، ومضى فيه، فهي «مسافر ليل» (8691) التي تدور أحداثها بين ثلاثة أشخاص؛ «الراوي»، و«الراكب» الذي لا اسم له ولا هوية، و«عامل التذاكر» أو (عشري السترة) المتعدد الأوجه والأدوار، القامع والمتسلط الذي يصادر بطاقة الراكب الشخصية، ويصادر تذكرته ويلتهمها كما يلتهم التذاكر كلها، ويتهمه بجريمة لم يرتكبها، ثم ينفّذ فيه حكم الإعدام في لحظةٍ عبثيةٍ ساخرةٍ، بل يطلب من "الراوي"، الذي كان شاهدًا ومعلِّـقًا على الأحداث، أن يساعده في حمل جثة الراكب كي يلقي بها من عربة القطار في ظلمة الليل. وهنا ينتقل المشهد الأخير إلى «الراوي» الذي لا يعرف ماذا يفعل، فيتوجه إلى المشاهدين والمتلقين حائرًا، قائلًا:

لا أملك أن أتكلم / وأنا أنصحكم أن تلتزموا مثلي/ بالصمت المُحكم

وبعد أن يختفي «راكب القطار»، نرى «الراوي»، وهو يتجه إلى الجمهور موجِّـهًا إليهم الكلمات الأخيرة في المسرحية كلها، لكن في سياق لا ندري معه مَن المُخَاطَب (بفتح الطاء) تحديدًا، هل هو متكلم يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع يسمعه المشاهدون؟ أم هو المشاهد الذي يتوجه إلى الجمهور المشاهد؟ كما لو كان يدين صمتهم الذي هو صمته:

ماذا أفعل؟!/ ماذا أفعل؟!/ في يده خنجر وأنا مثلكم أعزل/ لا أملك إلا تعليقاتي/ ماذا أفعل؟!/ ماذا أفعل؟!

وإذا ما تحدثتُ عن «مسافر ليل» من حيث رمزيّتها، فإنني لا أرى فيها رمزًا بالمعنى الذي تتعدد فيه دلالات الرمز إلى ما لا نهاية، وإنما أرى فيها تمثيلًا كنائيًّا أو أليـجوريًّا (allegory) لا تشير إلى معانٍ متعددة قابلة للتكاثر، وإنما إلى معانٍ محدودة بحدود السلطة المستبدة التي تحول بين المثقفين وحلم الديمقراطية، فيتحول نظام الحكم إلى حكم استبدادي قمعي، كما يتحول الناس إلى مقموعين أو عبيدٍ في سلسلة من عبيدٍ تسبقهم وعبيد تَخلُفهم.

أما «الراوي» فشخصية ملتبسة، يراه عبدالصبور ممثلًا للجمهور أو يراه على وجه التحديد بديلًا للجوقة؛ إذ إنه يوضح ويعلّق ويشير. لكن هذا أهون أدواره فيما يقول صلاح في التذييل، إذ إن هناك أدوارًا أخرى له، فهو يشير إلى الذين لا يستنكفون أن يساعدوا الجلّاد على حمل جثة الضحية، والذين يصفهم صلاح بأنهم ظرفاء العصر وأوباشه.

وقد عُـرضت المسرحية لأول مرةٍ على المسرح عام 1969، ويتم تقديمها وعرضها حتى الآن علـى خشبة المسرح. ويُذكر أنها تركت بين الجمهور أثرًا كالصاعقة، ولم يحدث لعبدالصبور أي شيءٍ وقتها، فقد مرّت المسرحية في سلام، ولم تعبأ بها السُّلطات؛ ربما احتقارًا لشأنها.

وتتحدث المسرحية الثالثة في مسيرة عبدالصبور الشعرية «الأميرة تنتظر» (1969)، التي تدور أحداثها في أجواء أسطورية عن «الأميرة» التي قُتل والدها «الملك» من قِبل عشيقها «السمندل» الذي تقرّب منها ليستولي على الحكم ويتولى العرش، فتضطر إلى مغادرة القصر مع وصيفتها لتعيش في كوخٍ ناءٍ على أطراف المملكة.

لكن بعد خمسة عشر خريفًا، وفي أثناء إعادة التمثيل الروتينية لمقتل والدها الملك، الذي تقوم به الأميرة مع وصيفتها كل ليلة، يظهر عشيقها «السمندل» ليطلب منها أن تعود معه، طمعًا في مساندتها له في توطيد حكمه المُتداعي، بعد أن ثار عليه الشعب، وتكاد تضعف لحبّها له، لكن «القرندل» - الذي كان يحتمي في كوخ الأميرة ويزعم أنه جاء ليلبي ما أوحاه له الهاتف - يظهر ويقتل السمندل، وينصح الأميرة أن تحافظ على هيبتها، ويحثّها على أن تعود أميرة للقصر ولا تسلِّم نفسها لأي رجل تحت أي مسمى؛ لأنها أميرة وليست مجرد امرأة عادية. فالبطل الثائر هنا «القرندل» يحاول أن يبث الثورة في الأميرة، وأن يدفعها إلى أن تثور على مَن اغتصب حقوقها؛ كي تستعيد كل ما هو لها. وتنتهي المسرحية والسؤال معلّق في الأذهان: هل ستثور الأميرة حقًّا؟

وقد عُرضت المسرحية لأول مرة على مسرح الطليعة عام 1971، وقام بدور البطولة عبدالله غيث وسهير مصطفى، وأخرجها نبيل الألفي.

أما المسرحية الرابعة "ليلى والمجنون" (1971) فتدور أحداثها في إحدى دور الصحف الثورية الصغيرة القليلة التوزيع، حيث نرى أبطالها الشبان المحررين بها؛ سعيد، وليلى، وزياد، وحنان، وحسان، وسلمى، والأستاذ (رئيس التحرير) الذي يقرر أن يفعل شيئًا من أجل التقريب بينهم، وأن يجد لهم في الحب سبيلاً للنجاة، بعد أن رآهم دائمي الاختلاف في الرأي، عاجزين عن الحب. وبالفعل يقترح عليهم نص مسرحية «مجنون ليلى» لأحمد شوقي، وكان قصده في ذلك هو التوسط بالحب الذي يفرضه النص، وقد نجح الأستاذ بالفعل في البداية بتحقيق ما أراده، فقد أصبح كل صحافي لائذًا بزميلته، وفَقَد نص شوقي احتمال استمراره بعد تحقُّق الحب الذي هو المقصود بتمثيل النص، لكن في نهاية المسرحية يتفرق الجميع، بعد أن تيقن الأستاذ أنه قد فشل في أن يُعلِّم زملاءه وتلاميذه الحب: فحسام في المستشفى، وحسان وسعيد في السجن، وسلوى تذهب للدير، وزياد وحنان يتجهان إلى العمل في روضة للأطفال. وفي النهاية نرى سعيد الذي يجعل منه عبدالصبور نموذجًا للمناضل الوطني قبل 1952 يتحدث عن فشله كمصلح يحمل قلمًا، وينتظر المصلح القائد الذي يحمل السيف، ونراه يوجِّه خطابه إلى المشاهدين قائلًا: «رعب أفظع من هذا سيجيء». والمسرحية وإن كانت تتضمن أحداثًا كثيرة، فإن أهم ما يريد الكاتب إثارته هو العلاقة المضطربة بين المثقف والسلطة. وقد عُرضت عام 1972 على خشبة المسرح، حيث قام ببطولتها الفنان محمود ياسين والفنانة سهير البابلي، وأخرجها سمير العصفوري.

تبقى المسرحية الأخيرة لعبدالصبور، التي تعد من أروع مسرحياته الشعرية، وهي بعد أن يموت الملك (1974)، وتدور حول ملك طاغية، حوله حاشيته المكونة من وزير، وقاضٍ، ومؤرخ، وجلاد، وشاعر (الثورة) وخياط (الشعب) يتعامل معهم على أنه هو الدولة وهو ما فيها:

أنا بيت العدل، وبيت المال، وبيت الحكمة / بل إني المعبد، والمستشفى، والجبّانة، والحبس/ بل إني أنتم.. ما أنتم إلا أعراض زائلة تبدو في صور منبهمة، وأنا جوهرها الأقدس

لكنّه عندما يموت لا يصدق أحد أنه مات، ونراهم يتعاملون معه على أنه لم يمت، لكن بعد قليل تهرب الملكة وتبدأ في البحث عن المستقبل، في محاولةٍ لإنجاب طفل من «الشاعر» الذي يهرب معها، وقد كان هذا الشاعر - وهو الأقرب لقلبها - يخفي مشاعره تجاهها، خشية بطش الملك الذي لم تكن لديه القدرة على الإنجاب بكل ما يحمله ذلك من رمزية العجز عن التقدّم للمستقبل، والذي أخبرها فيما سبق بأنهما لا حاجة لهما إلى طفل حين أخبرته بأهمية وجود الطفل، مهددة إيّاه باتخاذها عشيقًا يمنحها إياه، فوافق الملك بشرط أن يقتله بعد أداء مهمته، إلا أنها رفضت هذا الشرط. وعندما يبعث حاشية الملك بالجلاد ليحضر الملكة كي ترقد إلى جوار الملك في موته - إذ خُيل لهم أنهم سمعوا الملك يأمرهم بهذا - يذهب الجلاد لإحضارها، لكنّ الشاعر ينتصر عليه بالسيف. وهنا يضعنا كاتب المسرحية أمام ثلاث نهايات لها لنختار منها:

أولها: أن يتم تقسيم الملكة، حيث يذهب الجزء العلوي للملك، ويأخذ الشاعر الجزء الأسفل لكي يعطيها الطفل كما كانت تريد. وعندما يأمرون الجلاد بتنفيذ الحكم يصرخ الشاعر ويتركها لهم كي لا تتمزق.

ثانيها: انتظار إنجاب الملكة لطفل من الشاعر حتى إذا بلغ الطفل عشرين عامًا عادوا به إلى القصر، لكنهم وقتئذٍ سيجدون المملكة مُحتلة من أمير البر الغربي والقصر قد تهدم.

ثالثها: أن يحمل الشاعر سيفه ويذهب للاستيلاء على القصر من الحاشية ويعيش فيه هو والملكة ويبدآن عهدًا جديدًا، حيث تعطف فيه الملكة على جميع الفقراء والمساكين، وتتقرب أكثر من الشعب الذي رُمِز له بــ «الخياط» الذي قطع الملك له لسانه ليخرسه تمامًا.

وقد عُرضت المسرحية على خشبة المسرح القومي عام 1974، حيث قام ببطولتها الفنان نور الشريف، وأخرجها نبيل الألفي. وقد حققت نجاحًا كبيرًا؛ لأنها كانت ترمز إلى الواقع الذي كان موجودًا خارجها، والذي كان يشير إلى وفاة جمال عبدالناصر ومستقبل مصر بعد موته.

والحق أن المسرحية نجحت في تصوير الورطة التي وقع فيها المصريون بعد موت حاكم عظيمٍ كثيرًا ما اتُّهم بالاستبداد مثل عبدالناصر، وكثُر الخلاف على عدله وظلمه في آن، فقد جسدت مسرحية «بعد أن يموت الملك» كيف عاش الملك في ظروف تركت شعبه في حيرة، ومات وهو تارك شعبه في حيرة أكثر، ومن ثم كان على هذا الشعب أن يختار من يخلف الملك، وكانت الحيرة الكبرى في مَن يحقق لهذا الشعب البائس واليائس الحياة التي يستحقها بعد كل ما عاناه؟ ومن يعيد الحرية والعدالة لهذا الشعب؟ هكذا يطرح السؤال على جميع من يجلسون ويشاهدون المسرحية كأنهم الشعب. هل الملك يجب أن يكون هو الشاعر الذي يوجد فيه ما يستحق؟ أم هو غير الشاعر ممن شارك في الظلم، ولكنه يملك القدرة على الحكم؟ سؤالان من أسئلة عديدة تتركها المسرحية في النفوس، وهي أسئلة موازية للواقع الرمزي الذي عاناه الشعب المصري بعد وفاة عبدالناصر في سبتمبر 1970.

هذه الأسئلة وغيرها لم تكن سوى أسئلة مطروحة على الشعب المصري في موازاة رمزية لما حدث بعد موت عبدالناصر بالفعل، وكانت الإجابة عن هذه الأسئلة تعني اختيار حاكم مصر. ولكن سرعان ما جاء السادات وحكم مصر، وأصبح وريثَ الحاكم العسكري، عسكريٌّ مثله.

ومرت الأيام وتبعتها أيام مثلها ودخلنا في زمن السادات وشاهدنا محاولة «انقلاب 15 مايو» وفشله، والحمد لله أن عبدالصبور كان قد ترك السياسة، وإلا كان قد أُخِذ ضمن المعارضين للسادات وقتها. وعندما قام السادات بمعاهدة الصلح مع إسرائيل عام 1979، لم يكن صلاح يملك سوى الصمت الذي تحدث عنه كثيرًا في قصائده، أعني الصمت الذي يشبه الخرس الذي هو علامة عجزٍ لقوة فعل ولا فاعلية. ولم يصدر عبدالصبور في هذه الفترة غير ديوان يعبّر عن حاله، وعن التكرار المُمل الذي يعيش فيه، وهو «الإبحار في الذاكرة» (1977). وبدأ خطر التيار السلفي يظهر على سطح الحياة المصرية، فانتبه صلاح لذلك، وأخذ يرقب بعينين يقظتين الأحوال، إلى أن طلبت إسرائيل الاشتراك في الدورة الثالثة عشرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فأذن لها السادات، وبالفعل اشتركت في المعرض الذي بدأ فعالياته من 29 يناير إلى 9 فبراير عام 1981، وظن اليساريون أن الذي سمح لإسرائيل بالاشتراك هو عبدالصبور، فانهالوا عليه بالاتهام، وأحاطوا مكتبه في معرض الكتاب بالتظاهرات العدوانية، وأصبح صلاح شخصًا منبوذًا من شباب اليسار المثقف، وكان هذا يوجعه إلى أبعد حد.

وأذكر أن صلاح ظل يعيش في نوعٍ من الألم إلى أن جمعتنا سهرة وجَّه له فيها صديقه الفنان الكاريكاتيري بهجت عثمان ما اساءه إلى أبعد حدّ، فتوتّر الجو، لكن بعد أن هدأت العاصفة شعر صلاح بإجهاد وتعب، فحملته أنا وأحمد عبدالمعطي حجازي إلى المستشفى، وقد كتبت عن ذلك في جريدة الحياة اللندنية مقالًا بعنوان «موت صلاح عبدالصبور» بتاريخ 1/5 / 2002.

وانتهى الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه أنا وحجازي في المستشفى بسماع كارثة موت صلاح من الطبيب المعالج، وكان التشخيص النهائي هو الوفاة بسبب أزمة قلبية، فعدنا إلى منزل عائلته لنبلغهم الخبر الحزين، وانقلبت الدنيا علينا من زوجته وأولاده كما لو كنّا نحن القتلة!

وكان لا بدّ أن نتماسك، وأن نحمل صديقنا الأعز إلى قبره مع أهله الذين كان عليهم أن يتحمّلوا المصيبة. وبالفعل أودعنا صلاح القبر، وعدنا لتشهد الحياة المصرية التنابذ والمناوشات بسبب موته، وتناثرت الاتهامات من كل حدبٍ وصوب، لكن صلاح قد مات وإن لم يمُت جسده، فقد ظلت روحه الشاعرة باقية تنشدنا أجمل أبيات الشعر، وتذكِّرنا بأنّ الحق لا يموت، وأن العدل والحرية هما اللؤلؤتان اللتان تنيران الدنيا، يكملهما قانون الإنسانية الذي لا يفصل بين إنسانٍ وإنسان، بل يجعل البشر جميعًا سواسية. فهذا هو عالَم صلاح عبدالصبور الإنسان إلى أبعد حد، يرحمه الله ■