مظاهر الاقتباس وإشكالاته نجيب محفوظ نموذجًا

هل لنظرية الاقتباس، كنظرية قائمة بذاتها، مقوماتها وخصوصياتها التي تمكننا من التعامل مع إشكاليات المعالم الفيلمية في الأعمال الأدبية؟

تتعلق الملاحظة الأولية بمفهوم الناقد المختص في حقل الاقتباس كمجال مستقل في البحث الأكاديمي بالمدرسة الغربية. تتعدد مفاهيم الاقتباس ومشتقاته كالنقل والتحويل، والتعامل مع نص أدبي والمستوحاة من فكرة بالنص الأصلي أو مستلهمة منه.

نسجل، بدايةً، وجود أنواع أخرى من الاقتباس عن المسرحية والقصيدة، والمنحوتة، والقطعة الموسيقية التي تحمل النوتة، لكنها لا تحمل الموسيقى كلحن مسموع مثلًا، أو اللوحة التي تقدّم من خلال الصباغة والأدوات حدثًا تاريخيًا معينًا، لكننا لا نلمس أشخاصًا وأشياء تتحرك.

ونسجل أيضًا العديد من المغالطات عن مفهوم الاقتباس التي قد تعمّ مجالات متعددة ومتداخلة وآراء لمخرجين ودارسين عنها.

الظرف التاريخي

مع بداية الأربعينيات ونهاية الخمسينيات بدأ الالتفات إلى بعض الأعمال الروائية الأجنبية، خصوصًا لبالزاك وإميل زولا كتيريس راكان، وجرمينال. وأحس الجيل الجديد من المخرجين الشباب أمثال عزالدين ومحمود ذو الفقار وهنري بركات وصلاح أبو سيف بأهمية الاقتباس عن روايات لكتّاب وأدباء يشتركون معهم الانتماء الثقافي والحضاري، وبات لهم صيت أمثال يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس، وذلك من أجل ملامسة الواقع المصري من زاوية السينما كفنّ جماهيري له معجبوه، وكمؤشر قوي على دخول المجتمعات العربية زمن التقدم التكنولوجي والفرجة البصرية.

بما أن الأدب كان سابقًا على السينما في محاولته استقراء المعيش اليومي من خلال نظرية الانعكاس والمرآة، وبالنظر إلى اعتبار الأديب شاهدًا على عصره، وأحيانًا ملتزمًا بقضايا المجتمع، فقد كان على السينما أن تكسب جمهورها وتُشرعن وجودها، وذلك بنهج الاتجاه الواقعي في التعامل مع الأدب الكلاسيكي الذي يصوّر ما يُعرف بالدراما الاجتماعية، التي لا تخرج عادة عن قضايا الأسرة وهموم السياسة والخيانة والصراع الطبقي والعقائدي والميول الجنسية، وقضايا المرأة كالحرية في اختيار الزوج والعمل.

اختلافات بين الرواية والفيلم

على الرغم من اشتغال الحقلين على قضايا مشتركة من حيث التخييل وخلق الوهم بالواقع، فقد نادى رودلف آرنهيم، مثلًا، بضرورة ابتعاد الفن عن محاكاة الواقع، حيث رأى الفيلم كالمسرح من حيث مدّنا بوهم جزئي، وهو إلى حد ما يعطي انطباع الحياة اليومية. وذلك مقابل رأي سير فغريد كراكاور الذي يرى أن الواقعية هي مهمة السينما الأساسية.

يرغب البعض ويطالب الترجمة بأن تحافظ على قدر من الأمانة في التعامل مع النص الأصلي، في حين يرى البعض الآخر خلال عملية الاقتباس من الرواية إلى السينما أن يبقي المخرج الفيلم، حاملًا لجوهر الرواية ويحترم تصورات مبدعها وعوالمه ويبتعد عن الخيانة لما قد يترتب عليها من تشويه للنص الأصلي.

غير أن تعامل الروائيين مع المخرجين يتغير بطبيعة كل مخرج، فيوسف إدريس ومارغاريت دوراس حرصا مثلًا على نقل الرواية بأدق تفاصيلها، فيما تسامح محفوظ مع مَن اقتبس أعماله أو عبّر عن عدم رضاه فقط. في حين سعى كل من ألان روب غريي ومارغريت دوراس، إلى تصوير أعمالهما الأدبية. الشيء نفسه يمكننا تسجيله عن الفيلم المغربي «يا خيل الله» لنبيل عيوش، والذي اقتبس مادته عن رواية نجوم سيدي مومن لماحي بنبين، حيث يرى هذا الأخير أنهما عملان مختلفان.

هنا خاصة تنتج العديد من المغالطات، لأن منطلقات هذا التصور خاطئة من أساسها، بل باطلة، لكونها لا تدرك طبيعة العالم الروائي كنظام للتشفير يعتمد على ما يسمى بـ code linguistique فيما يعتمد العالم الفيلمي على نظام متعدد المعاني والشفرات.

مؤشرات بصرية

كانت فكرة المدرسة الواقعية في سبعينيات القرن الماضي هي السائدة بتلك الفترة. من هنا تأثرت السينما بتلك الموجة العالمية، غير أن المشكلة كانت مدى قابلية تلك الروايات للتحويل إلى أفلام، وبالتالي برز العديد من القضايا:

- أولًا، عدم قدرة الفيلم على نقل الألوان كمؤشرات بصرية ذات تأثير على الأحاسيس وخلق تقابلات من خلال شريط بالأبيض والأسود.

- ثانيًا، لكون الرواية قائمة على بعد ذهني يتطلب شبكة من الخبرات في تحويل الدوال إلى مدلولات، وبالتالي فكيفية استقبالها من طرف جهاز الدماغ للقارئ تختلف عن تعامله مع خطاب الصور والضوء ومع كائنات تتحرك أمامه وتنفذ إلى وجدانه صوتًا وصورة، حيث يتكفل الفيلم بنقل المقابل البصري للكلمات إلى صور، وما على العين إلّا أن تتعرف عليها فقط لتدرك المعنى وربطه بما فات وما هو قادم.

ثالثًا، تتمتع الرواية بالزمن الكافي لتقديم الأمكنة ووصفها وبسط الشخصيات والغوص في أفكارها بواسطة أسلوب أدبي يستعمل كل المحسّنات البلاغية والصور المجازية في نقل المشاعر وتقريب الأحاسيس.

رابعًا، ليس أمام الفيلم سوى زمن المشاهدة باستثناء شرائط الـ «دي في دي» المنزلية التي غيرت مفهوم القراءة الفيلمية وحوّلتها إلى تمرين على القراءة حسب الوقت والرغبة والمال.

خامسًا، تشتغل الرواية بالكلمات والجمل وعلامات التنقيط وعلامات أخرى للتعبير عن وضعيات تواصلية كالتعجب والتساؤل والإشارة وغيرها بمستويات متراوحة بين ما هو صوتي، ونحوي، وتركيبي، ودلالي، ومعجمي.

فن الاختصار والانتقاء

سادسًا، ليست السينما بحاجة إلى كل الكلمات المجردة والأفكار المستعصية على الإظهار، لأنها فن الاختصار والانتقاء لما يناسب طريقتها في العرض، والاقتصاد في الإمكانات، وفي التعامل مع النص بعيدًا عن كل الإطناب والحشو اللغوي الذي لا يؤدي وظيفة محددة، والدمج بامتياز كالاستغناء عن بعض الشخصيات التي لا تغيّر إذا حذفت من النص شيئًا ذا قيمة، أو دمج شخصيتين في واحدة.

سابعًا، تمتد الرواية على محورَي الوصف والسرد، الأول باعتباره تقريبًا بصريًا للأشخاص والأشياء والعالم المرئي، والثاني باعتباره تقريبًا لأزمنة تتناوب عليها الأحداث وتتعاقب لخلق حكاية موزعة على صفحات الورق.

ثامنًا، تشتغل الرواية على شساعة التخييل ومنح الحق في التصوير الاستيهامي، وبالتالي على ترك مساحات الزمان والمكان شبه فارغة علمًا بكون اللغة عاجزة أحيانًا عن نقل اللامدرك.

تاسعًا، الفيلم ليس بحاجة إلى الوصف لأنه يقدّم المكان والعالم مرئيًا، فلا نحتاج إلى الكلمات حتى تخرجه للوجود، أما السرد فقد يتبنّاه راوٍ عبر صوت المعلّق أو الكاميرا في حركات الانتقال أو المونتاج للسير بالسرد للأمام أو إلى الخلف.

عاشرًا، الحوار في اللغة المقروءة ليس هو الحوار في الفيلم، لكونه يعبّر من خلال النبرة ووضعية الأطراف وكيفية النطق والإيماءات، أو ما يُعرف بلغة الجسد.

لقطات متوسطة

أحد عشر، في السينما عادة لسنا في حاجة إلى الراوي كي يعلّق أو يخبرنا عن الممثل، فهذا الأخير يقدّم نفسه من خلال ما يفعل وما يقول، أو ما يقال عنه. الراوي في الفيلم قد يصبح معادلاً سرديًّا بوظيفتَي النقل والسرد محل عين الكاميرا التي ستكلف بهاتين المهمتين. اثنا عشر، إن انتقال الوصف من الكرسي مثلًا إلى الغرفة يمرّ عبر الترافلينغ إلى الخلف أو العكس، واختيار مساحات وفضاءات الوصف أفقيًا عموديًا أو على مستوى العمق يمرّ عبر كادر اللقطة وعمق المجال، ليتم اختيار ماذا نظهر وماذا نخفي أو ما نوضح وما نبهم.

ثلاثة عشر، مشاهد الحوار تمرر عبر لقطات متوسطة، أما تعابير الوجوه فعبر اللقطات الكبيرة للدلالة على المعاني النفسية، أما الوصف المشهدي للأماكن العامة فيكون عادة عبر اللقطات الواسعة.

أربعة عشر، تعمل لقطات الفيلم طوال مشاهده على تحديد الملامح الفسيولوجية للشخصيات، واختيار شكل الديكور ونوعية الملابس من قبل المدير الفني، كما تعمل كل من الموسيقى والإنارة على تحديد الجو الوجداني للتمثيل، في حين تترك الرواية للقارئ أن يقوم بهذا العمل كله، مقترحة عليه بعض التلميحات التي تعمل الذاكرة البصرية لكل قارئ على حدة على ملئها وفق تجربته هو.

يستلزم فعل الكتابة للسينما، من دون شك، حضور البعد الدرامي في بناء الأحداث المهيأة للمواجهة، والباسطة لرغبات البطل، والتي يكون منطلقها الأساس فكرة محورية تتبناها إحدى الشخصيات للدفاع عنها في مواجهة شخصيات أخرى مناقضة لمبادئها وأفكارها.

إلا أنّ ذلك لا يكفي من دون التسلح برؤية فلسفية تحاول أن تجعل من العمل الفني تعبيرًا عن انشغال ما؛ جمالي تجريبي أو وجودي ضمن معادلة مفادها أن كل لقطة إنما هي في نهاية المطاف لوحة زيتية يتقاسم فضاءها خلفية لونية وحركات جسدية، ونظرات ووضعيات أشياء تحكي عن شيء دفين في النفس البشرية في قالَب هندسي تحكمه زوايا وخطوط وكتل ضوء، كما نجد في لوحات الفنان الإيطالي كارافاجيو أو رامبرانت، حيث تقاد عين المشاهد نحو المعنى بواسطة تضاد النور والظلمة فقط.

من أين تنبع إشكاليات الاقتباس؟

إنها تنبع من ضرورة السيادة الفقهية للنص الأصلي وعدم جواز تجاوزه وبقائه الفصل النهائي للحكم على نجاح الفيلم أو فشله.

من الاعتقاد السائد أن أحدهما أقوى أو أجمل، بل أكثر قدرة على التعبير.

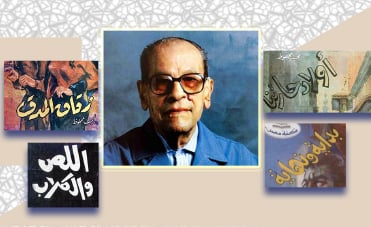

من العمل على تشويه الروايات، خصوصًا الأكثر مبيعًا لأغراض تجارية محضة والركوب على شهرة كتّابها كنجيب محفوظ.

من التعامل مع الرواية من منطق انتقائي محض لا يكلف المخرج نفسه نقل هواجسها الفكرية والفلسفية لصعوبتها.

من اعتبار السينما نوعًا مستقلًا وقادرًا بفضل سحره الخلاب على تحطيم سلطة الرواية كفنّ شامل وجماهيري. ومن عدم قدرة بعض المخرجين على التفاعل إبداعيًّا مع العمل الأدبي وسقوطهم في التهجين والمعالجة السريعة.

من انتظارات المشاهد من النص الفيلمي أن يحاكي أو ينقل ما نقله النص الأدبي.

من تحوّل القارئ من متعامل مع نص أدبي إلى سيناريست يعيد ترجمة النص ويؤوله وفق مستوى إدراكه للوسيطين. الفيلم يفرض وجوهًا للشخصيات واختيار الديكور والملابس، والشحنة العاطفية للموسيقى والإنارة، وإيقاع مونتاجه، في حين تترك الرواية للقارئ أن يقوم بهذا العمل كله.

إشكالية الاقتباس

مما سبق تبرز إشكالية الاقتباس، التي قد تبدو سهلة لكنّها من التعقيد بمكان، وذلك بالنظر إلى طبيعة الاقتباس الذي ليس هو بالجنس الأدبي ولا بالقراءة المحايدة، بل هو نمط من القراءة، لكونه لا يكتفي بالنقل البصري للأشياء والفضاءات، بل هو في نهاية المطاف نظم من الاستقبال والـتأويل. القراءة التأويلية في نظرنا هي أخذ مسافة حرة وجمالية في استنطاق الدلالات من خلال تركيبة الكلمات ووقعها الذاتي على الشبكة المفاهيمية التي تنبني على المرجعية الفكرية والثقافية والحسية للمؤول. فالتعامل الأوّلي للسينما مع الرواية قد يكون من منطلق القضايا الكبرى التي تكون بمنزلة خريطة طريق عامة قد يلتزم المخرج بها وقد لا يلتزم بأدقّ تفاصيلها كالحوار الحرفي وشكل المسكن وبقية المواصفات البدنية للشخوص كالملبس.

تتوسع بؤرة التأويل عندما نفكر مع أمبرتو إيكو في أن العمل الأدبي عمل منفتح على تعدُّد المؤولين، من هنا يمكننا الحديث عن:

• تأويل زائد عن حده مليء بالإسقاطات التي تكون خارج سياق النص وانشغالاته.

• تأويل معتدل يتحرّش بالنص الأصلي خشية اغتصابه، لذا يبقى بين بين. يحضر عنده هاجس الأمانة.

• تأويل ناقص لأنه لا يمتلك الأدوات الكافية لاستقراء النص.

ويسعنا التذكير بمستويين للتأويل:

تأويل بمستواه الأفقي كسرد يتبنى تقديم حكاية من خلال سرود وأحداث وشخصيات وسط فضاءات على مدد زمنية وبرؤى متباينة.

تأويل بمستواه العمودي كدرجات الانزياح، والبعد الفلسفي والصور التي لا يقولها النص والتي تستنبط عادة من خلال أدوات تحليلية خارج النص كالاستاتيقا، والأسلوبية، وعلم النص، والتحليل النفسي. من هنا تأتي نسبية وذاتية التعامل مع الاقتباس باعتباره تحويرًا وتأويلًا لنص أدبي أكثر شساعة لامتلائه بالعديد من الاستيهامات والتخيّلات والقنوات الذهنية التي من حق مخيلة المخرج المبدع أن يخلق نسخة تطرح تصوره الخاص، قد يحطّم فيها الكثير من الحدود ويمحو العديد من الشخوص ليحلّ المحكي الفيلمي محل المحكي الروائي، واهبًا بذلك للغة الفيلمية كامل حقها في الكشف عن الأفكار والمشاعر، على اعتبار أن السينما لا تتكلم إلا لغتها، حسب رولان بارت.

الصبغة الأدبية والفيلمية

إذا كان الأدب يقاس بأدبيته ومستوى أسلوبه وهندسة طرحه الفني في التعبير، مرورًا بالتقرير والإيحاء، فإنّ السينما هي أيضًا عملية بناء لنظام من الأيقونات ضمن بنية سيميائية تعتمد على سلّم للقطات وترابط تقني عبر المزج أو القطع بين المتتاليات، بالإضافة إلى رؤية إخراجية تستند إلى ما يسمّى بالإظهار البصري - الصوتي على الشاشة، وبالتالي فإن تحقُّق الكتابة للسينما يتم عبر ما يُعرف بالتقطيع المشهدي، وهو ما سنعود إليه.

إن النص الأدبي وسيط تفككه القراءة باعتبارها مجموعة من العلاقات التي تتحقق عبر القدرة على التشخيص وفكّ الحروف والفهم، فيما يحمل النص الفيلمي الهمّ نفسه، وهو نقل تجربة إنسانية من خلال قصة، غير أن تحققه يكون من خلال القدرة على فك مضامين الصور وعلاقات الضوء تقنيًّا، رمزيًّا، وتشكيليًّا.

إن المكونات الأساسية للفيلم هي مكونات صوتية كالحوار، الموسيقى، الضجيج، الصمت، وأخرى بصرية تقودها الإنارة بتلويناتها السيكولوجية وحركات الكاميرا المتعددة ودلالات الكادراج، وأداء الممثلين والممثلات.

يكون الممثل في هذه المرحلة حجر الزاوية في بُعدها الجسدي كأداء، والروحي كهالة، والتواصلي كنظرة وحركة، والتفاعلي كممارسة وسلوك، والوظيفي كأداة درامية لتمرير الأفكار والمشاعر ضمن رؤية إخراجية باعتبارها اجتهادًا في اختيار موضع الكاميرا وفق محور رؤية مرغوب فيه تتحقق من خلال كيفية تحرُّك الممثلين والممثلات لسرد شيء محدد بناء على نظام تركيبي يُعرف بنحو السينما.

الأصل المشترك

بالتالي، فإن لغة الفيلم تحددها كيفيات الإخراج، أي مكان تموضع الكاميرا أو الكاميرات وفق ترتيب دقيق ومبرر بالنسبة للممثلين والممثلات، جامعة بين الخاص التعبيري، والعام الوصفي في المشهد، وطرق تداخل علاقاتهم فيما بينهم وبين الأشياء والفضاءات المحيطة بهم وذلك من خلال لغة الجسد، خصوصًا زوايا النظر والاستماع. في نهاية المطاف تنسج لغة الفيلم دلالاتها من خلال أربعة عناصر هي السيناريو، أداء الممثل، الكادراج، والمونتاج.

إذا كان النص الأدبي قوامه اللغة بشكليها النثري والشعري في تقريب المجرّد وتشخيصه أحيانًا لطرح وتحقيق نوع من المتعة اللغوية والتخييلية كتابة وقراءة وتأويلًا، فالنص الفيلمي - أقصد السيناريو - يمرّ عبر الوسيط نفسه وهو الأفعال والنعوت وأسماء الفاعل والوصف، التي يضمها السيناريو، حيث تحضر المواصفات القابلة للنظر والسمع والبعيدة عن التجريد، أفعال تسهم في وصف حركات الجسد، وتعابير الوجه وقياس المسافات والاتجاهات لتكون رابطًا بين الموضوع والتطور الدرامي للحدث.

تعتبر مادة الواقع هي الأصل المشترك لكل من الرواية والفيلم، لكن عندما يختار المخرج الاقتباس فإنه يختار المرور للوقائع من خلال رؤية ومصفاة الروائي الفكرية والجمالية، والتي تنتج عنها مادة روائية تتضمن نصًّا ومضمونًا مصوغًا فنيًّا - يتعامل السيناريست مع هذه المادة بهدف إخضاعها لعملية تحويل جيني. فيقرأ المخرج المادة في صيغتها السيناريستية ليخضعها بدوره لما يُعرف بالتقطيع المشهدي، وهو محطة حدودية بين نص السيناريو والنص المعد للتصوير.

رؤيتان متباينتان

تمرّ هذه المواد، بالضرورة، عبر رؤيته هو صحبة المنتج وكل من الفريق التقني والفني، فتعاد الكتابة عبر وسيلتين أخريين، وهما الكادراج والمونتاج لنصبح في النهاية أمام رؤيتين متباينتين لنفس الواقع؛ رؤية على ورق ورؤية على شريط.

السيناريست هو حلقة الوصل والمصفاة الفنية والثقافية بين الروائي والمخرج، لكونه المكلف بالقتل الرحيم للنص الأصلي بالاشتغال على اللغة وباللغة لإنتاج لسان يتحدث من خلال سلّم اللقطات وأشكال القطع والربط، فيما يكون المخرج هو من يقوم بترجمة لغة السيناريو ويخضعها للتقطيع المشهدي الذي يتضمن المشهد واللقطة وزاوية النظر وحركة الكاميرا وطبيعة الحدث، وشكل الحوار ومكان الحدث، ونوعية الإضاءة وحركات الممثل، وإن كانت هناك مؤثرات بصرية وزمن الحدث ليضمن انتقالًا طبيعيًا من علامات اللغة إلى علامات تؤثث النص الفيلمي ولا يمكنه إلا أن يقوم عليها.

تعامل المخرجون أمثال حسن الإمام وعلي بدرخان وصلاح أبو سيف مع النص المحفوظي، نظرًا لسهولته من حيث بنائه الدرامي، وعمق شخوصه وتنويع فضاءاته وبعدها البصري في الكشف عن الأفعال وردود الأفعال، لكنها تبقى صعبة في الوقت نفسه لتشابك رموزها وعمق فلسفتها من الكون والحياة.

تتجلى سهولتها أيضًا في أن نجيب محفوظ ظل مغرمًا بحضور العروض السينمائية، وبالتالي كان السرد الفيلمي حاضرًا في رواياته، لأنه كتب القصص للأفلام، كما كتب الحوار، فضلًا عن السيناريوهات. كما كان الإظهار البصري ملحوظًا في الوصف وفي الأفعال، على الرغم من سقوط الأسلوب أحيانًا في التمطيط والتكرار. أما صعوبتها فتتجلّى من خلال بسط الفرش الفلسفي والديني لمعتقدات محفوظ في كل من «أولاد حارتنا»، و«الشيطان يعظ»، وذلك لكونه يجعل من الشخصيات قنوات تحمل وظائف رمزية كشخصية الأب في رواية الطريق التي تجسد مفهوم الرب.

نماذج حضارية

إن قابلية تحويل رواياته من طرف مخرجين أجانب مكسيكيين تحديدًا لإخراج أفلام في سياق مكسيكي تبرز مدى قدرة النص المحفوظي، «بداية ونهاية»، و«زقاق المدق»، على التأقلم مع نماذج ثقافية وحضارية ليست بالضرورة عربية، وهذا يذكر برواية قلب الظلام في سياق إفريقي، والتي تم تحويلها إلى فيلم الجحيم الآن في نطاق ما عُرف بحرب فيتنام.

يبرز هذا قدرة النصوص القوية على تجاوز حدود التاريخ والجغرافيا. الشخصية الفيلمية لا تقدّم فقط من خلال خلفيتها الثقافية كفاعل سردي ولكن كحركة داخل الكادر وخلف أو أمام إنارة معيّنة وكيفية تحركها أمام - نحو - أو وهي تتوارى إلى الخلف.

ما كان بإمكان المخرجين اقتباس روايات محفوظ لولا توافرها على عنصر صراع بين قوتين، واحدة محافظة وأخرى متحررة.

لو لم يكن هناك بطل يحمل قضية وهدفًا يريد تحقيقه بطل اللص والكلاب يريد أن ينتقم لرجولته ويستعيد ابنته، ونقيض بطل يقف عائقًا أمامه.

لو لم تتوافر هاته الروايات على تمفصلات درامية تقدّم الحدث وتطوره وتسوقه نحو نهاية ما.

لولا توافرها على وصف مشهدي يقرّب العين من تفاصيل الأمكنة وحيثياتها.

لولا توافرها على شخصيات مستقلة في نزواتها وبعدها الإنساني كالمتدين والمتعلم والشحاذ والعاهرة والمرأة اللعوب وغيرها.

لنقف عند نماذج من روايات محفوظ ونلاحظ ونفرق بين الجمل والأفعال التي يمكن جعلها بصرية أو قابلة للتصوير وعكسها.

الخريف مستمر في نفث أنفاسه، لكن العذاب انتهى - مجموعة «الشيطان يعظ».

أوراق ذابلة

هذا التشخيص لفصل من فصول السنة لا يسهّل عملية التصوير، كما أن مفهوم العذاب المجرد أصلًا لا يجعل الكاميرا قادرة على تصوير بدايته لتصور نهايته لتقريب هذا من لغة الفيلم وجب القول: ريح الخريف تنفخ على الرصيف أوراقًا ذابلة وشخصية تستلقي على الأرض براحة تتنفس الصعداء وهي تنظر للسماء للدلالة على نهاية كابوس ما.

لو كنا نقتصد في أحلامنا أو كنّا نستلهم الواقع في خلق هذه الأحلام لما ذقنا طعم الأسف والندم - «بداية ونهاية».

ليس للمجرد طعم ولا لون ولا رائحة ولا حيز زمنيًا ولا مكانيًا فكيف للكاميرا أن تصور طعم الأسف والندم.

كل ما يمكن فعله هو تحويل هاته المرارة إلى حركة أو نظرة تعبّر فيزيائيًّا عن الندم كضرب اليد على الطاولة أو زمّ الشفتين.

غاص في الأعماق بلا نهاية، لم يعرف لنفسه وضعًا ولا موضوعًا ولا غاية. وجاهد ليظفر بذكرى مستعصية - (مصرع سعيد مهران في «اللص والكلاب»).

لا يمكن بكل الأحوال تصوير شخص يغوص في باطنه، كما أن أفعال عرف وأدرك وفهم وظنّ وتأمل لا معادل لها بصريًّا، أما محاولته الظفر بذكرى فقد يقوم بها الاسترجاع أو الـ «فلاش باك».

ظلام في ظلام - قابلة للتصوير

يترك الألم يذوب رويدًا رويدًا، هذا المفهوم الزمني سيعبر عنه من خلال طول اللقطة.

لا شيء إلا السماء هادئة باسمة يقطر منها السلام – (مصرع فهمي في رواية «بين القصرين»).

يمكن للمخرج أن يصور السماء الباسمة ربما زرقاء لا تشوبها الغيوم كناية عن العبوس، لكن كيف للسلام أن يقطر؟ هذا مجال الحرية في الوصف الروائي، وهو نفسه مجال التضييق على حرية التصوير الفيلمي، لكونه لا يقبل التعميمات المجردة. فعند قولنا السلام يجب التجسيد من خلال رموز تحيل على هذا المفهوم كالحمامة أو الراية البيضاء، أما كونها تقطر، فوجب تحديد نوعية السائل المحيل عن القطران ولونه ومن أتى وعلى ما سيحطّ، هل هو ماء أو دم أو شيء آخر؟

نموذج رواية اللص والكلاب والفيلم

اختار محفوظ أن يبدأ بخروج البطل من السجن وتوجهه نحو الحارة ليعيد الأمور إلى نصابها، فيما بدأ الفيلم بلقطة الشرارة الأولى لربط علاقة غرامية بين عليش ونبوية من خلال النافذة، وهي جدلية الخفاء والإظهار بين السبب والنتيجة، وقد نستعمل العكس. كما أنه يستحيل نقل التشبيهات كقول الراوي إن سعيد مهران يشبه القرد أو البهلوان (ص 58) في حركاته السريعة أو كل ما يرد على لسان الراوي، وهو ينقل ما يدور في ذهن سعيد من أفكار وهواجس كقول الراوي:

«واستولت عليه بغتة رغبة لا تقاوم في أن يغادر البيت للقيام بجولة في الليل وانهارت مقاومته كما ينهار بناء آيل للسقوط في ثوان. تود أن تقتل ضميرك وتقتل الماضي» (ص 76).

يمكننا أن نختم بمجموعة من آراء الدارسين والمخرجين الذين قاربوا مفهوم الاقتباس من زاويتهم الخاصة. «عندما نقتبس فيلمًا عن رواية، فإن الرواية لا تعدو أن تكون مجرد مادة خام، الفيلم هو خلق جديد، وبالتالي ليس بوسع الروائي أن ينتقده أو يمدحه».

(روبر بن وررين).

«للفيلم القدرة على تقنية التجميع، والإيحاء النفسي، ثم التمكن من التفاصيل في الإنسان والأشياء، وعلى الروائي أن يتعلم منه» (توماس مان). «الاقتباس يجب أن يتم بالمعنى البيولوجي، مادمنا ننجح في خلق حياة جديدة، فإن العملية تكون ناجحة» (ستانلي كوفمان). «أعتقد أنه من الأفضل أن نقول شيئًا جديدًا عن الكتاب المقتبس، وإلا فلا داعي للاقتراب منه» (أورسون ويلز) ■